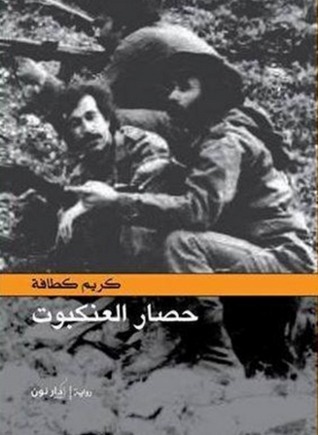

يعد عنوان الرواية عتبة نصية مهمة تنتمي إلى النسق الثقافي، فلقد وجدت أن العنوان منسجم مع النص وهناك توضيح وتفسير لهذه التسمية عن طريق سؤال وجهه رفيق منيب إلى الرفيق أبي طيف: " إي أبو طيف، شنو هذا حصار العنكبوت؟ أجاب هذا بلهجة أكاديمية وكأنه في قاعة محاضرات: هو شكل من أشكال الحصار التي تعتمدها الجيوش لكسر شوكة حروب الأنصار الثوار. يدرس في الأكاديميات العسكرية بوصفه نوعا نادر الحدوث ولا ينصح باستخدامه، الميزة الفارقة له أنه يضرب أطواقا محكمة الاستدارة وكثيرة العدد يتناقص قطرها من الخارج إلى الداخل إلى تلك البؤرة التي يحاصر فيها المستهدفون، ثم تحدث اختراقات طولية بطوابير من المشاة في الغالب هم من قوات النخبة، لإبادة كلِّ ما يصادفها بين الأطواق من بشر، أما لماذا هو نادر الحدوث، فالسبب يعود إلى أنه ليس من السهل على كل الجيوش تطبيقه: لأنه يفترض إخلاء منطقة العمليات من المدنيين تماما، وإلا ستحصل مجازر إبادة جماعية حيث يختلط عادة أفراد العصابات بالمدنيين"(1). والنسق هنا أن الحكومة البائدة لم تكن تراعي أي أعراف عسكرية أو إنسانية في صراعها مع الآخر المعارض لها. بمعنى أن حصار العنكبوت قد طبقت، على الرغم من أن الكاتب لم يصرح بذلك.

ركزت الرواية على الأيام الأخيرة بعد توقف الحرب العراقية - الإيرانية، توجه الجيش - الذي كان يقاتل في إيران- بكل إمكانياته الحربية وبكل قطعاته جوا وبرا، لاجتياح معاقل المقاتلين الأنصار وجماهير المنطقة، مستخدما السلاح الكيماوي المحرم دوليا.

حاول الكاتب في مقدمة مقتضبة جدا أن يمهد لحدثه "قبل أن يتلبس بقناع الوسيط" ولكني أرى أنه قد فشل في إعطاء صورة الموقف كما هي كي يندمج القارئ البعيد كل البعد عن تلك الأحداث الدامية العجائبية. ومع اختيار المؤلف لتلك الأيام لتكون الحدث الرئيس في روايته كان موفقا جدا، لأن العمل الإبداعي يفقد حرارته في الأحداث الرتيبة، وقد لا تتواجد فيه المفارقات الضرورية وحركة الحدث تكون بطيئة لا حياة فيها، وغالبا ما تؤثر على المتلقي الذي ينشد التفاعل والمتابعة وإيجاد أدوار له في خضم أحداث الرواية. المتفجرة مع تفجر الأوضاع الآنية واليومية.

في البداية أريد أن أركز على " الأنا المتضخمة في الذات النافية للآخر"(2) وفي هذه الرواية ينبغي أن نأخذ الشخصية ليس بصفتها الفردية حسب إنما نأخذها بصفتها الجماعية لأن الشخصية هنا منصهرة مع الشخصيات الأخرى لتشكل الموقف العام وإلى جانبها الرأي الفردي الذي يمثل السلوك الذاتي المتضخم تجاه الآخر سواء أكان فردا أو حزبا أو سلطة.

في الرواية نتلمس الأنا المتضخمة في ذات النظام المقبور بعد إيقاف الحرب عام 1988 وإقدامه على سياسة إنهاء الحركة الأنصارية في كردستان وكل من يسكن بجوارها أو في قلبها من فلاحي المنطقة، رجالا ونساءً وشيوخا وأطفالا وزرعِها وحيواناتِها، وإحالة تلك المناطق إلى أرض محروقة.

خطاب الحركة الأنصارية التي تبنت شعار: "إيقاف الحرب فورا وإسقاط النظام الدكتاتوري"، وعلى هذا الشعار ارتكز خطاب الرواية، فالروائي المحاصر مع أبطال روايته، يسترجع كل التنظيرات التي كانت تروج من قبل المسؤولين في الحركة، كون هذه الحرب العراقية– الإيرانية، يفيد منها النظام وليس الشعب، لأنه يحجب التفكير السليم للمواطنين عن الأزمة الحقيقية للبلد والمتمثلة بالقادة السياسيين وسياساتهم الخاطئة ونظام حكمهم وأن الحرب تمد بعمرهم في السلطة. وإن قادة الجيش سيكون ردود فعلهم عكسيا ضد رأس النظام بعد توقف الحرب من دون النصر. بينما ترى فصائلُ أخرى في الحركة أن استمراريةَ الحرب هو الضمان لبقاء الحركة وإضعاف النظام ومن ثم الانقضاض عليه.

أبرزت هذه الرواية أنماطا من الشخصيات تشكل انساقا ثقافية منها: المتشائم والمتفائل والمتشائل ضمن سلسلة من الأحداث، وشخصيات أخرى نأخذها من جانب الشجاعة تبرز الرواية أنموذج البطل الذي قاتل ببسالة لدرجة كانت الطلقة الأخيرة في رأسه هو النصير الفنان الرسام المبدع فؤاد، ومنهم من تسلل بين صفوف القوات المهاجمة بهويات مزورة إلى الموصل ثم سنجار ومنها إلى سوريا، وبعضهم إلى بغداد ليختبئوا فيها سنوات... وغيرهم كثيرون. ونسق الجبن المتمثل في شخصيات تسلم نفسها للسلطات هربا من حصار لا تعرفُ نهايتَه كما فعل النصيران "يعقوب وصلاح وهما من الأدلاء اللذين تحتاجهما القوة المحاصرة"(3) على الرغم من أنهما ظهرا في المنطقة ولم يسلما أنفسهما للسلطة، ولكن يبقى ذلك السلوك نقطة ضعف لا تغتفر. وكذلك النصير دلير الذي كان يحاور رفيقَه (حاتم) ويصرح لأول مرة بأن الخطأ " ليس في التطبيق، بل في النظرية الماركسية نفسها حول الاشتراكية، الواضح أنها تفتقر لآلية إصلاح الخطأ من الداخل، كما هي الرأسمالية مثلا، أو أن هذه الأخطاءَ جاءت من الخطأ الأول الذي ارتكبه (لينين) والبلاشفة بإشعال الثورة في بلد هو زراعي أكثر ما هو صناعي...وهذا عكس ما تعلمناه طيلة وجودنا في الحزب." بينما ظل صديقُه حاتمُ مدافعا عن سياسة حزبه بقوله: إن "الشيءَ الوحيدَ الصحيحَ الذي قمنا به هو الكفاح المسلح ضد البعث، ما عداه قابل للنقاش"(5) لكن دلير" بعد أيام من تلك المحادثة خرج في مهمة حزبية، أو هكذا أعلن لحاتمَ مصطحبا أحد الأنصار ولم يعد، عاد النصيرُ في ضوء الفجر مع بندقية دلير ورسالة صغيرة لحاتمَ. طلب فيها أن يعذره مع جملة قصيرة...لا تخافوا منى سأبقى إنسانا"(6) وهذا (4) نسق آخر يمثل القلق الفكري الذي يؤدي إلى التذبذب والصراع الداخلي ثم الانهيار.

ومن جانب آخر كان نسق الخوف موجودا لدى الأنصار كحالة إنسانية لكنها كانت حالة ايجابية متمثلة بشخصية حاتم أحد القياديين الوسطيين في الحركة الأنصارية من خلال حوار داخلي عن هواجسه ومشاعره التي رافقته مدةَ الحرب، المتمثلةِ بالخوف من الموت، لكنه لم يكن سلبيا، ولم يظهر عليه أي تردد في تنفيذ مهامه العسكرية، حيث يقول:" ساهمت في عمليات اقتحام وتسلل، وكنت خائفا، بادرت لاقتراح عمليات ونفذتها وكنت متلبسا بذلك الخوف الفظيع من الموت، غير أن خوفي لم يعقني يوما، لم يمنعني عن المواصلة"(7).

ونسق الخيانة في هذه الرواية ليس فقط على صعيد الشخصيات على مستوى الأحزاب الكردستانية التي تتحالف مع الحكومة ضد الأحزاب الأخرى، أو مع فصائل "الفرسان" تسهل لهم مهمة تنفيذ عملية (تمثيلية)، كمهمة قتالية لصالح النظام، ويتقاسمون معهم المبالغ التي يحصلون عليها من الحكومة. وتبقى حركة الأنصار المتصدية لهذه الهجمات، دفاعا عن قرى الفلاحين في الأراضي المحررة، من سيطرة النظام، لعدم معرفتها بالاتفاقات السرية بينهما، والتي ترفضها تماما، لدرجة أن أحد رؤساء "الفرسان" قال متذمرا: أعطوا للأنصار بعضا من هذه الأموال لكي لا يتصدوا لنا".

وهناك نسق آخر ظهر في هذه الرواية وهو نسق العشق بين حسام الشاب المسيحي وروزا الشابة الأيزيدية في خضم المعارك والمصير المجهول للناس والأنصار وفي تلك المناطق العاصية الوعرة والحصار الكبير المستند على الإمكانيات العسكرية والمالية كلها، وعلى خبرة ثمان سنوات من الحرب الضروس مع الجارة إيران، يشع هذا الحب بين شابين بعمر الورد متجاوزين كل الأنساق الاجتماعية، فكل منهما قد تجاوز عاداته وتقاليده ودينه وطائفته وهذه جرأة كبيرة لم تحدث داخل الطائفة الأيزيدية حتى عند التقدميين منهم بحجة أن ذلك يسبب شرخا كبيرا بينهم والمجتمع الأيزيدي. كانت روزا بين حلمين ستفقد أحدهما لا محالة، كما هي الآن بين جبلين عليها عبورهما معا، لا تريد أن تترك حساما إلى الأبد، ولا تريد أن تخذل أمَها وأخواتِها مرة وإلى الأبد أيضا." لكن ما هو البديل القادر على الوقوف بوجه أعراف وديانات تجعل مجرد التفكير بالأمر دنسا؟ ما بالك فيما لو تحقق؟".(8) تجاوز هذا النسق الثقافي يتطلب تضحية كبيرة من الطرفين لأن " علاقتهما تنتمي إلى علاقات المستحيل، على الرغم من أن الطائفتين: المسيحية والأيزيدية متجاورتان على ذات البقعة الأرضية، ويعيشان في بحبوحة التفاهم والتسامح منذ عروق التاريخ البعيد لهذه المنطقة المبتلية بالتنوع الديني والمذهبي والقومي، لكن معظم تجارب التجاوز والاختراق لا ينجيهم من وبالها غير التشرد وقطع كل الخيوط الواصلة مع البيئة المحيطة، سيكون ثمن التجاوز نسيان الأب والأم والأخ والأخت إلى الأبد وهجران المكان."(9) وهذا يكاد أن يكسر النمط التقليدي في المجتمع وكسر الأعراف أمر صعب جدا وإن كان يحدث بحالات نادرة بين مناضلين واعين تقدميين لأن هذه التقاليد مرسخة بأعماقهم.

نسق آخر وجدته في الرواية وهو إطلاق سراح أسرى لدى الحركة الأنصارية من الأجهزة الأمنية للنظام البائد ممن اندسوا في صفوف الحركة لغرض القتل أو التخريب وينتهي الجدل من الحكم بالإعدام إلى الحكم عليهم بإطلاق سراحهم بحجة أن هؤلاء مغرر بهم.

بينما النظام يحرق المنطقة ويستخدم السلاح المحرم دوليا ويقتل كل ما هو حي، حتى الذين سلموا أنفسهم إليه استجابة للعفو العام التي أطلقته الحكومة ومن ضمنهم النساء والشيوخ والأطفال.

أرى أن هذه الرواية استطاعت ان توصل رسالة منصفة وموضوعية عن أحداث دامية مرت في جزء صغير من كردستان العراق الذي يعد أنموذجاً لما دار من معارك غير متكافئة بين قوى حملت السلاح لتدافع عن نفسها وشرفها السياسي وترد العنف بالعنف، وأخرى تريد السيطرة وإلغاء الآخر، في زمن أصبح الآخر جزءً مهما من نسيج المجتمعات الحديثة المتطورة.

الخاتمة:

- في نهاية البحث لا بد أن نقدم عددا من الملاحظات والاستنتاجات المهمة منها:

- إن هذه الدراسة لم تلتزم بمنهج النقد الثقافي كما قد يكون مطلوبا من قبل بعض المتخصصين في هذا المجال، إنما تطرقنا إلى الأنساق الثقافية الواردة في النص والتي تعبر عن موقف جريء يتجاوز ما هو سائد في ثقافتنا سواء أكان سلبيا أو ايجابيا والأمثلة مشخصة في الدراسة وهناك غيرها لم يجر تناولها يكفي أننا أشرنا إلى الأبرز منها.

- لم نسهب في التعريف بالكاتب لكي لا نبتعد عن موضوعنا الأساسي فنحن لسنا بصدد دراسة ذات طابع سيري يربط بين الكاتب ونتاجه.

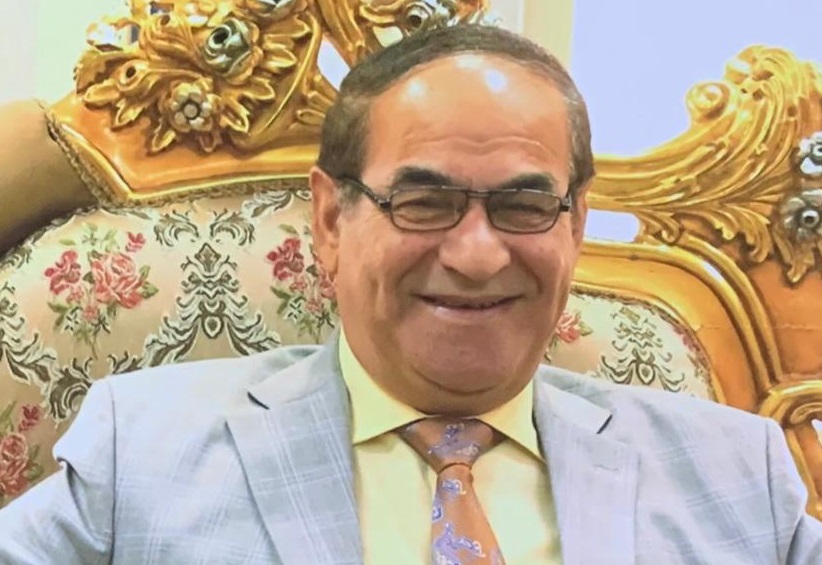

- الروائي كريم كطافة حاول التمرد على الالتزام الفكري والحزبي الصارمين في روايته هذه وفي بقية رواياته مما جعلني أنسب ما كتبه إلى النسق الثقافي لأن من سمات الكاتب الذي لا يقدس الأيقونات المصطنعة سواء كانت على شكل أدباء أو سياسيين أو منتج أدبي إنساني (كتب أو قيل) في زمن ما ثم تحولت إلى أحجار مقدسة لا يمكن المساس بها، أضف إلى ذلك الحقب النضالية، والتجارب المريرة ... أي باختصار كل الظواهر بكل أنواعها قابلة للنقد والتجاوز.

- وفيما تقدم هو ليس دعوة لعدم الالتزام والتنكر لما هو جيد، بل هي دعوة لإعادة النظر وممارسة النقد لمعرفة الأنساق الثقافية الإيجابية من الطالحة، فكلاهما نسق ثقافي ومصطلح (الثقافي) يعبر عن الثقافات المختلفة السائدة والحديثة.

- ونرى أن (كريم كطافة) ملتصق بالماضي وهو نبع منجزه الإبداعي والدليل على ذلك عناوين رواياته وقد درسنا (حصار العنكبوت) وأشرنا إلى(عودة إلى وادي الخيول) المكان الذي عاش فيه الكاتب ويقع بين جبال محافظة دهوك ولم تكن بقية رواياته بعيدة عن الأمكنة التي احتضنت تجربته الحياتية والنضالية.

الهوامش:

- كريم كطافة، حصار العنكبوت، دار نون للنشر، رأس الخيمة/ دولة الإمارات العربية المتحدة، المطبعة الوطنية – عمان، ط1 2014: 183 – 184.

- عبد الله الغذامي، النقد الثقافي ـ قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، المغرب، الدار البيضاء:94

- الرواية: 194

- الرواية : 85

- الرواية :85

- الرواية :86

- الرواية :87

- الرواية : 118- 119

- الرواية : 119