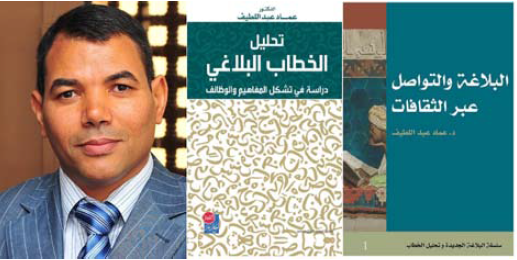

ما المقصود بالبلاغة؟ وما هي بلاغة الجمهور؟ وما أثرها في شيوع ظاهرة التنمر في المجتمع العراقي الآن؟ وبروز مصطلحات سسيو لسانية كالجوكرية والذيول والتشرينية والمعممة والشروكية (الشروقية) وغيرها التي ترسم خريطة السلوك البروكسيمي بين أفراد و فئات المجتمع العراقي، وتؤشر إلى حالات التنابذ و التنابز، والصراع الظاهر والخفي الذي يجتاحه بعد 2003م مما يؤدي إلى تشكيل أزمات خانقة في بنيات المجتمع، تعمل على تفتته، ومن ثم انهياره! ولعل شيوع مفاهيم سسيو ثقافية في العالم ما بعد حداثي في الغرب جلب للشرق (خاصة الشرق الأوسط) مفاهيم كشفت الغطاء عن أزمات وتحولات لم يكن يتوقعها أحد اتسمت بأصول العنف(1) الذي جر الوبال على المجتمعات الحاضنة له بسبب من الأسباب، ما شكل تفاوتاً بين السلطة الحاكمة وهوية تلك المجتمعات(2) فاتسعت رقعة التهميش فيها، وكثر المهمشون(3) الذين أوجدوا عبئاً على الحياة اليومية في مجتمعاتهم، فكان الانتقال بالعلاقات المجتمعية إلى العلاقات اللغوية (اللسانية) اللفظية وغير اللفظية تبادليا في البيئة الجماعية الواحدة، وظهرت سمات التنمر في هذا الانتقال في أساس النظام القرابي، فطمست كينونة الفرد المتكلم بعد عام 2003 وظهرت سلطة الجماعة المتسيدة التي طالما خوطبت ببلاغة المتكلم عن طريق السلطة السياسية وهويتها الاستبدادية، بينما كانت المنطقة تتعرض لموجة من الخطابات المهمشة، التي تحولت نحو خطاب الربيع العربي، وشكلت بعناصرها ووظائف تأثيرها أدوات ضغط متنوعة، ووصلت إلى ذروة الروح الجماهيرية بالبلاغة الثائرة، ولكي نفهم ذلك الانقلاب البلاغي في البنية الاجتماعية في المجتمع العراقي لنطلع على العلاقات التي حددته بما يعرف ببلاغة الجمهور، فالبلاغة نوعان عامة، وخاصة، والأولى عرفت لغة ومصطلحاً، وتداولت في اللغة، بأنها الوصول والانتهاء إلى الشيء، أما كمصطلح فهي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، فالبلاغة هي وصف للكلام، وهي على شكل ثمانية أضرب، الايجاز والتشبيه والاستعارة والنظم والتصرف والبيان والمشاكلة والمثل، وتمثل البلاغة أهمية في حياتنا في مجالات متعددة من حيث إنها تساعدنا في دراستنا لها في تحصيل ومعرفة اللغة وعلومها، ومعاني القرآن، واختيار النصوص البليغة في الشعر والنثر، والتمييز بين الكلام الحسن من الكلام الرديء، كما تساعد المتكلم على صياغة كلامه وفقاً للمناسبة، وتعين القارئ على إدراك جمال أو قبح ما يقرأ، وهذه هي البلاغة العامة القديمة التي عرفت ببعدها الزخرفي التي تلحق بالمتكلم، لقد تغير استعمالها في العصر الحديث، وصارت تعني في وعي القارئ ليست عبارة عن قائمة من الوجوه الأسلوبية المغذية لخصوبة الإحالة الإقناعية، بل تحولت نحو التوجه الأدبي في الخطابات، في العصر الكلاسيكي الغربي، بمعنى أن البلاغة في الغرب حدث لها تطور كامل (بينما البلاغة العربية ظلت جامدة)(4) وصرنا اليوم نستخدمها علماً للخطاب(5) وهي تستند إلى رصيد فني من المفاهيم والتقنيات التي حصلتها عبر التاريخ، مع ذلك وجد من يضع البلاغة في ثوب التجديد، بجعلها تعبر عن نمط معين خاص بالحياة اليومية، من حيث استطاع الدرس البلاغي أن يخلص البلاغة من إطار هيمنة المتكلم إلى نمط بلاغة المخاطب وهذه أحد أوجه البلاغة الخاصة، وبلاغة الجمهور من هذا النوع من بلاغة المخاطب وهو المشروع الذي قام به الباحث البلاغي الدكتور عماد عبد اللطيف عام 2005م، وهو بحث في علم البلاغة وتحليل الخطاب، عندما أدرك أن البلاغة العربية القديمة تمثل المتكلم في مواجهة المخاطب، وإن بلاغة المتكلم استطاعت أن تعبر عن الوسائل القمعية التي توجهها الخطابات السلطوية، وإنه كان لا بد للمخاطب أن تكون له بلاغته في العصر الراهن، في التحولات التي اتجهت نحو تنمية الخطابات الجماهيرية، ومشروع عماد عبد اللطيف في بلاغة الجمهور احتوى على خمس نقاط (6) اعتمدها الباحث في ترسيخ مشروعه الذي أعطى للجمهور الأولوية، بعد أن ادرك أن تاريخ البلاغة لم يكن مشرفاً في وقوفها إلى صف الاستجابات النبيلة، بل كانت تدعم الفرد المتكلم والمتسلط، لكنها في هذا العصر انحازت للجمهور، وتشكلت بلاغة ثائرة(7) رفدت موجة الخطابات المهمشة، وقامت بدور فعال في خطاب الربيع العربي، وبدت إن بلاغة الجمهور قد وضعت قدميها على أعتاب منهج معرفي مغاير، أو محاولة في ذلك المنحى، بيد أن تطور اللسانيات المختلفة جعل الاستفادة من الربط بينهما في مجال دراسة المتغيرات السسيو لسانية يقطع شوطاً واسعاً في معالجة (الاستجابات البلاغية) التي كانت تتناثر في بلاغة المتكلم، ووجدت متنفساً لها في الدراسات التي قام بها إدورد هال وغيره بالاعتماد على خاصية اللغة التبليغية، فيما يسمى البروكسيميا (علم المكان) وهو عبارة عن بحوث في الفضاء أو الفراغ، الذي عمقت دراسته اللسانيات والسيميولوجيا، ولعل ظاهرة التبليغ والتواصل ـ وهي عبارة عن مجموعة من الأنظمة الدالة بين المتكلم والمخاطب التي تشمل الحركات في الجسد و النظرة و الشفة و اللغة و المسافة الشخصية ـ هي التي برزت في تمتين العلاقات الجماهيرية، وصبتها في قالب التنمر، بحضور المكان الواحد (العراق) ووحدة السلوك البروكسيمي الذي أدى ببلاغة الجمهور إلى ظاهرة التنمر وشيوع مصطلحات تحمل حمولات قبحية.

ما هو النظام (السلوكي)؟ وما الرابط بينه وبلاغة الجمهور؟ يعرف النظام البروكسيمي بأنه عبارة عن مجموعة من الأدلة غير الشفوية التي ترتبط مع بعضها البعض لتخلف نمطاً معيناً من العادات التواصلية تدعى بالسلوك البروكسيمي(8) هذا السلوك الذي ساهم في استخدام اللسان الاستعاري واللسان البروكسيمي في ما يسمى الستراتيجية البروكسيمية التي تهتم بالعلاقات القائمة بين المتحدثين الذين يتبنون المسافات خارج فردية ووضعيات مختلفة حسب أنماط التفاعل، ترتبط بالقواعد الثقافية المضمرة بشكل غير واضح؟ لأن التحول من بلاغة المتكلم التي اعتنى بها النظام السياسي السابق (قبل عام 2003) نحو بلاغة المخاطب التي تبلورت بشكل فوضوي بعد عام 2003 صار أسلوب القمع السياسي إيقاعاً تنابزياً تشهيرياً بين كتل متناقضة من المتحدثين الذين مال التحدث لديهم من الاعتناء باللسان اللفظي صوب اللسان غير اللفظي، وأصبح المكان (البروكسيميا) مشغولاً بالتعبير التنابزي غير اللفظي، وبدت ظاهرة التنمر تنتج مصطلحات كالجوكرية و التشرينيين أولاً بين أوساط المثقفين(9) و انتقلت إلى الأوساط السياسية في (الذيول والمعممين) جراء الاخفاق السياسي في النظام الحالي الذي أساء استخدام بلاغة الجمهور، ولم يستطع محو (ذاكرة القهر) بسبب طائفيته(10) ثم انتشرت مصطلحات كالشروكية والدواعش، وأصبحت الشخصية العراقية مصطلحاً إيكولوجياً، خاصة الشخصية الجنوبية(11) التي تحملت عبء التنابز بسبب تلقيها الخطابات المهمشة، والاستجابات الإيكولوجية ، ووقع عليها ثقل التنمر، ما أشاعت تلك المصطلحات نوعاً من التنابذ غير اللفظي تتم دراستها عبر المكان، ودوائر القرب التي تشكلها اللسانيات الاستعارية والبروكسيمية.

ما هو النظام (السلوكي)؟ وما الرابط بينه وبلاغة الجمهور؟ يعرف النظام البروكسيمي بأنه عبارة عن مجموعة من الأدلة غير الشفوية التي ترتبط مع بعضها البعض لتخلف نمطاً معيناً من العادات التواصلية تدعى بالسلوك البروكسيمي(8) هذا السلوك الذي ساهم في استخدام اللسان الاستعاري واللسان البروكسيمي في ما يسمى الستراتيجية البروكسيمية التي تهتم بالعلاقات القائمة بين المتحدثين الذين يتبنون المسافات خارج فردية ووضعيات مختلفة حسب أنماط التفاعل، ترتبط بالقواعد الثقافية المضمرة بشكل غير واضح؟ لأن التحول من بلاغة المتكلم التي اعتنى بها النظام السياسي السابق (قبل عام 2003) نحو بلاغة المخاطب التي تبلورت بشكل فوضوي بعد عام 2003 صار أسلوب القمع السياسي إيقاعاً تنابزياً تشهيرياً بين كتل متناقضة من المتحدثين الذين مال التحدث لديهم من الاعتناء باللسان اللفظي صوب اللسان غير اللفظي، وأصبح المكان (البروكسيميا) مشغولاً بالتعبير التنابزي غير اللفظي، وبدت ظاهرة التنمر تنتج مصطلحات كالجوكرية و التشرينيين أولاً بين أوساط المثقفين(9) و انتقلت إلى الأوساط السياسية في (الذيول والمعممين) جراء الاخفاق السياسي في النظام الحالي الذي أساء استخدام بلاغة الجمهور، ولم يستطع محو (ذاكرة القهر) بسبب طائفيته(10) ثم انتشرت مصطلحات كالشروكية والدواعش، وأصبحت الشخصية العراقية مصطلحاً إيكولوجياً، خاصة الشخصية الجنوبية(11) التي تحملت عبء التنابز بسبب تلقيها الخطابات المهمشة، والاستجابات الإيكولوجية ، ووقع عليها ثقل التنمر، ما أشاعت تلك المصطلحات نوعاً من التنابذ غير اللفظي تتم دراستها عبر المكان، ودوائر القرب التي تشكلها اللسانيات الاستعارية والبروكسيمية.

إحالات

(1) أصول العنف، جون دوكر، ترجمة: علي مزهر، الناشر جامعة الكوفة، الطبعة الأولى، 2018.

(2) السلطة والهوية، ابراهيم شحبي، دار طوى، الطبعة الأولى، 2020، ص17.

(3) التهميش والمهمشون، تحرير حبيب عائب و راي بوش، دار العين للنشر .

(4) يذهب بعض الباحثين إلى إن البلاغة العربية وجدت من يهتم بها، ويطورها، حيث ذكروا محاولات أبي يعقوب السكاكي (627هـ) في القرن السابع الهجري في كتابه (مفتاح العلوم) وغيرها الى عصرنا الحالي، لكنها لم تنقذ البلاغة من جمودها، واجترارها الموضوعات التقليدية نفسها دون أفق جديد.

(5) بلاغة السيرة الذاتية، إعداد وتنسيق محمد مشبال، دار كوز المعرفة، عمان، الطبعة الأولى، 2018 ص18 المقدمة.

(6) بلاغة الجمهور، مفاهيم وتطبيقات، تحرير وتقديم د- صلاح حسن حاوي، د. عبد الوهاب صديقي، دار شهريار، الطبعة الأولى، 2018 ، ص11.

(7) البلاغة الثائرة خطاب الربيع العربي، إعداد وتقديم: د – سعيد العوادي، دار شهريار .

(8) التفاعل البروكسيمي في السرد العربي، قراءة في دوائر القرب، إعداد الأستاذين د. اليامين بن تومي د. سميرة بن حبيلس، ابن النديم، الطبعة الأولى، 2018 .

(9) أزمة التنوير العراقي، دراسة في الفجوة بين المثقفين والمجتمع، فلاح رحيم، الناشر جامعة الكوفة، الطبعة الأولى، 2018

(10) ذاكرة القهر، بسمة عبد العزيز، دار التنوير، الطبعة الأولى، 2014.

(11) الشخصية الجنوبية في الرواية العراقية، عالية خليل إبراهيم، دار دلمون، الجديدة، 2017.