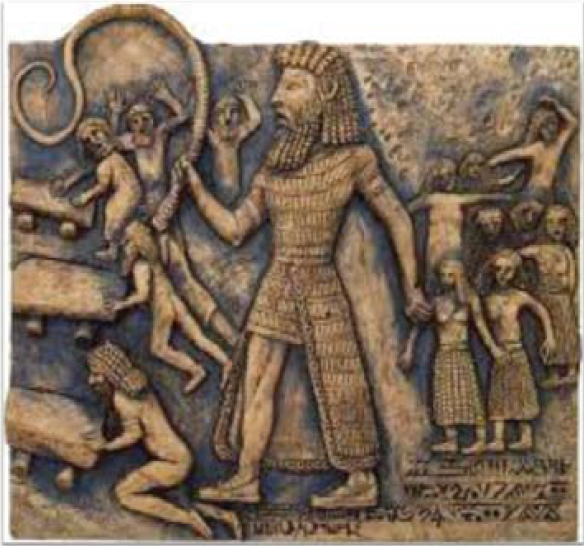

عرفتهُ قبل أن ألتقي بهِ، وهو يبحثُ عن الخلود، فينبش في الاطلال القديمة؛ ليخرج الألواح الاثرية، فيزيح الغبار عنها، ثم يقوم بفكّ سحرها وطلاسمها (الكتابات القديمة) بتأنٍ وصبر كبير، كصبر أيوب؛ ليقوم بتحويل هذه الطلاسم والمخربشات (اللغة الاكدية وأخواتها) الى لغة حديث يفهمها كل قارىء، وحتى يجذر أصولها، كان يفكك النص الى ثيمات متعددة، وبعد دراسة وتمحيص هذه الثيمات والتنقيب والتنقيق فيها؛ غايته استظهار اصالة حضارة بلاد الرافدين وعراقة تاريخه.

كنتُ في حينِها أعدُّ رسالة الماجستير؛ بعد أواسط ثمانينيات القرن الماضي، كان هدفنا واحدًا: كان هو يجذّر وينبش في تاريخِ العراق القديم وحضارته، لكنهُ سَجَّلَ سبقًا علميًّا، عِبْرَ تأليفه سِفرًا قيِّماً في الدراسات التاريخية القديمة (عقائد ما بعد الموت)؛ ليكون دليلاً نحتذي بهِ، ونتأثر بما سطَّر يراعهُ علميًّا ومنهجيًّا بعقل نيِّر حرّ؛ لذلك اخترتُ السَّيرَ معه، فانطلقتُ من اليمن القديم لأكتب عن عقائدهاِ وميثولوجيتها فكانت (الديانة اليمنية القديمة ومعابدها في الألف الأول قبل الميلاد).

سألتُ عنهُ، قالوا: ابن ميسان، قلتُ أنعم وأكرم فهو حفيد أبناء مملكتها؛ مملكة كراكاس (charaxe) القديمة التي حكمت كل شمال الخليج العربي حتى سُمّي الخليج باسمها وامتدت شمالاً حتى جنوب بابل في وسطِ العراق وعيلام جنوباً، هي مملكة عربية قديمة، ظهرت في أرض السواد (جنوب العراق) في القرن الثاني قبل الميلاد، بعد تفكك إمبراطورية الاسكندر المقدوني (36-23م) كانت عاصمتها خاراكس، التي أسسها الملك (هيسباوسينس) سنة (127ق.م) الذي سمّاه المؤرخ يوسفيوس فلافيوس (ت: 38- 100م) (Josephus Flavius) بـ (العربي)؛ يطلق عليها بعض الباحثِين بـ (مملكة الأهوار) حكم هذه المملكة (26) ملكاً، وكانت نهايتها على يدي أول ملوك الساسانيين الملك أردشير بن بابك بن ساسان الأول (224-242م) سنة (222م)؛ عندما كان حاكم ولاية (اصطخر).

ومن أشهر علمائها ازادور الكرخي (إسدور الخاراكسي) الذي استنشق نائل حنون؛ من الهواء نفسه الذي استنشق منه ازدور: المؤرخ والجغرافي الذي عاش في ميسان، له اكثر من مؤلف؛ منها: كتاب الطرق الفرثية، وكتاب في قياسات الأرض في زمن أغسطس قيصر (62 ق.م- 14م) هذا يعني ان ازادور عاش في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد، حتى النصف الأول من القرن الأول الميلادي.

قلت ُوبعد، قالوا: ابن كميت، قلتُ: ومَنْ منَّا لا يعرف الشاعر الكُميت بن زيد الأسدي (ولد أيام استشهاد الإمام الحسين سنة 60هـ) الذي أدرك الإمام السجَّاد والباقر والصَّادق (عليهم السلام) ووقف معهم ضد طغيان بني مروان فتعرَّض للأذى والتشرد، وأخيرًا صلبهُ القائد الأموي الحجاج بن موسى الثقفي (40-95هـ/ 660-714م)، والي العراق؛ في الكناسة سنة (126هـ)؛ ليدفع ثمن قوله الحقيقة علنيًّا، فكان مخلصًا وصادقًا، مثله كان نائل حنون مخلصاً وجاداً حتى النخاع، وهذا واضح عندما تولّى معاون العميد لشؤون العلمية كلية التربية وعمادة كلية الآداب- جامعة القادسية، وكلية التربية- جامعة واسط، واخلصه في عمله والتشدد فيه افقده في حينها بعض المقربين منه.

والحال مع الكميت في قصائده المعروفة بـ (الهاشميَّات)، التي كتمها، ولم يعلنها، إلّا بعد أن جاء إلى الفرزدق - وهو همام بن غالب بن صعصعة الدارميّ التميميّ، وكنيته أبو فراس وسُمِّيَ الفرزدق لضخامة وجهه وتجهّمه (38 هـ/ 641 م– 114 هـ/ 732م) شاعر عربي من شعراء العصر الأموي من أهل البصرة- كما ذكر أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني (بيروت: دار احياء التراث، ج 17، ص 23) وقال له: يا أبا فراس، إنك كبير قبيلة مضر وشاعرها، وأنا ابن أخيك الكُميت بن زيد الأسدي، فصدّق الفرزدق كلام الكميت، وقال له ما تريد؟ فقال له الكميت أنشدت قصائد شعرية، وأريد أن أعرضها عليك، فإن كان شعري حسناً أبادر إلى نشره، وإن كان قبيحاً فلا أنشره، فقال الفرزدق: أما عقلك فحسن، وإني لأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك، فأنشدني ما قلت، فأنشده بعض أشعاره: وهي قصيدته البائية، فبدأ الكميت يقول:

طربتُ وما شوقًا إلى البيض أطربُ

فقال الشاعر الفرزدق له: ممَّ تطرب يا ابن أخي؟ فقال:

ولا لعبًا مني وذو الشوق يلعبُ

قال: بلى، فالعب يا ابن أخي فإنك في أوان اللعب، فقال:

ولم تلهني دارٌ ولا رسم منزلٍ ولم يتطرفني بنانٌ مخضب

فقال: ما يطربك يا ابن أخي، فقال:

ولا السانحاتُ البارحاتُ عشيةً أمرّ سليم القرن أم مرّ أعضب

قال: أجل فلا تتطير، فقال:

ولكن إلى أهل الفضائل والتقى وخير بني حواء والخير يطلب

قال: ومن هؤلاء ويحك؟ فقال:

إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله في ما نابني أتقرب

فقال: أرحني ويحك، من هؤلاء؟ فقال:

بني هاشم رهــــــــــط النبي فإنني لهم وبهم أرضى مرارًا وأغضب

خفضت لهم مني جناحي مودةٍ إلـــــى كنف عطفاه أهل ومرحب

فقال الفرزدق للكميت: يا ابن أخي أذع، وأنشر شعرك؛ فأنت -والله- أشعر ممَّن تقدَّم، وأشعر مَنْ بقي، فعُدّ عند الباحثين أول من (أدخل الجدل المنطقي) في الشعر العربي، فلم يكن شعره عاطفيًّا بل هو (ذهنيّ عقليّ)، والحال مع قارىء الألواح نائل حنون، فلم يترك النصوص على علاتها ، كما يتعامل الآخرون معها، بل استخدم المنطق ؛ لاستظهار الحقيقة التاريخية؛ بذهنية ثاقبة، وبثقافة عالية، وعقلية متنورة، وفكر منظم؛ وضمن منهج منضبط.

ثم استدركوا وقالوا: نقصد كميت المدينة، قلتُ: المدينة الميسانية التي تغفو في أحضان نهر دجلة الخير مدينة الخرافة والجمال والأسطورة، التي تنبض في وريد العراق الجميل، إنّها شهقة حب تصعد وتنزل في رئتِه، وهي إحدى نواحي محافظة ميسان في العراق تبعد عن مدينة العمارة مركز المحافظة بمسافة (40) كم وتبلغ مساحتها (1695) كم2 يخترقها نهر دجلة ويقسمها إلى قسمين وقد ربط جانبا الناحية بجسر كونكريتي ثابت يربط الناحية من الشرق بمحافظة ميسان ومن الغرب بمحافظتي ذي قار والقادسية وقد تأسست هذه الناحية سنة (1878م) في عصر السيطرة العثمانية للعراق فتعدّ من أقدم الوحدات الإدارية في محافظة ميسان.

قلتُ لم أقصد هذا؟ قالوا: إنه ابن قبيلة عبودة العربية، من العشائر العراقية الكبيرة، فهي ثلث عشائر الأجود، من ذرية: عبدي بن محمد بن الحكم بن المنذر بن بشر بن الجارود (الذي بايع النبي -ص-) بن عمرو بن حنش بن معاوية بن زيد بن حارثة ابن معاوية بن ثعلبة بن جديلة بن عوف بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان.

وقبيلة عبودة من أشهر القبائل التي ناصرت الإمام عليًّا (ع) في جميع معاركه من أمثال: صعصعة بن صوحان العبدي وأخيه زيد وغيرهم، وكان لمرافقتهم للإمام علي (ع) سببٌ لنزوحهم إلى العراق وسكنهم في البطائح؛ المنطقة الجغرافية المحصورة من البصرة إلى كوت واسط، قلتُ: أصالته واضحة.

ولم أقصد هذا، قالوا: ماذا تريد؟! قلت: أريد أباه، الذي علّمهُ حبّ العراق وتاريخه، والمبادئ الأساسية للبحث فيه، وجعل منه بعد ذلك كلكامش عصره، قالوا: أتقصد معلمه الأول، قلت: نعم، قالوا: طه باقر (1912- 8 شباط 1984م)، قلتُ: هذا الذي قلتُ عنه يومًا، عند تحقيق كتابه (مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة) الصادر سنة (2011م) من بيت الحكمة إنه (ذاكرة القصب والطين)، قالوا: نعم، قلتُ: أنْعِم وأكْرِم إنَّه شبل ذلك الأسد، الذي أصبح اليوم أسد عصره في حقل تخصصه...

إنّه العالم الاثاري واللغوي في اللغات القديمة، نائل حنون، كان لقائي الأول معه سنة (1991م) على أرض سومر (الديوانية الْيَوْمَ) قرب أطلال ونه والصدوم (السنية في الوقت الحاضر)، هذه الأرض التي لا أستبعد أن أقدام كلكامش العراقي القديم قد سارت عليها، فتركت آثارها هنا وهناك، وإلّا لماذا نائل حنون كلكامش عصرنا نسيَ كميتهُ -ويكاد الوحيد الذي نسيَ كميته- من أجلها.

كان الأخ والزميل الأستاذ الدكتور عماد عبدالصاحب الجواهري (رئيس قسم التاريخ آنذاك- كلية التربية/ جامعة القادسية) الفضل في تسهيل أمر تعييني في جامعة القادسية، إذ زودني بكتاب طلب حاجة سنة (1990م) حمله بيده ودخل على رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور جواد مجيد العبيدي (ت: 1994م) ؛ليخرج منه، وقد سلَّمني نسخة منه بتوقيعه، معنونة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبعد صدور أمري الوزاري بالتعيين في (29/ 5/ 1991م) استقبلني الدكتور الجواهري بهدوئهِ الرهيب والرتيب في بعض الأحيان، واقتادني إلى المكتب المخصص لي -كان موقع قسم التاريخ في بناية عمادة الكلية من جهة اليمين، وكان في حينها عميد الكلية الدكتور فلاح حسن حسين الخفاجي (1991-1994م) الإداري الناجح والانسان المتفاهم- خرج الدكتور عماد الجواهري من غرفته وسار في ممر القسم وانأ أسير خلفه، بشكل يثير السخرية، لما للفارق الواضح في طول القامة -الحمدلله كان الممر فارغاً من المارة- انحرف بعدها يمينًا ودخل غرفة أطلق عليها الجواهري (غرفة التاريخ القديم) كانت شبه فارغة -ماعدا المكاتب- مشرعة الشبابيك والباب، كان الجو في حينها يميل إلى ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

وعند دخولنا نظر الجواهري إلى جهة اليسار، فنهض شخص بقامة فارعة جميلة وعوينات مرتخية على ارنبة الأنف؛ لم اشاهدهُ سابقًا، سلمتُ فرد السلام، ونهض من كرسيهُ وصافحني بهدوء تام.

وقبل ان يخرج الجواهري من الغرفة؛ التفت الى الدكتور نائل فقال له: هذا الأستاذ من جماعتكم؛ لتبدأ قصة طويلة الأجمل ما فيها انه كلما بعدنا مكاناً وزماناً تزداد المحبة بيننا وتتعمق بل تتجدد اكثر عندما نلتقي؛ نتألم بيننا اذا أصيب أحد منّا بعرض صحي ، بالأمس (20/4/2022م) وصلني منه صباحاً ؛ مسج يتألم فيه على وضعي الصحي وهذا نصه: (صباح الخير والعافية أخي الغالي وصديقي وزميلي …. بلغني تواً خبر متاعب صحية ألمت بك شافاك الله وعافاك. وأنا منذ مغادرتي العراق ألهج بالدعاء من الله في كل يوم بأن يحفظ أصدقائي لأعود فأسعد بلقائهم، وهم نعمة بها أحدث. وأنت لي أيقونة هذه النعمة. الله يعلم أنني لم التقيك يوماً إلا وقد ضحكت معك من كل قلبي وسعدت كل السعادة بلقاك واستمتعت بأحاديثك الجميلة. مهما يكن ما ألمّ بك فإنني أتوجه إلى الله متضرعاً منه الشفاء لك، وأدعو منه، في هذه الأيام الرمضانية الغالية عنده، أن يحفظك لمحبيك بشفاعة جدك وآل بيته الطاهرين. سلمت وعوفيت يا أيها الإنسان الرائع والصديق الغالي والأخ الحبيب. أخوك الذي أنعم الله بك عليه نائل حنون) وعندما طمنته عن حالتي الصحية برسالة واتساب؛ رد ما نصه:(… طمأنتني وافرحتني لحد الدمع. رسالتك هذه أغلى وأكرم ما تلقيت في هذه السنين. اتضرع إلى الله جلت قدرته أن يجمعنا ثانية "ويجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا" حفظك الله بصحة وعافية وحفظ العائلة الكريمة وكل محبيك بالصحة والسلامة)، هذا كلام نائل حنون وهو على اعتاب السبعين، لاحظ اخلاقه العالية ووفاءه وطيبته وانسانيته…

خرج الجواهري؛ بعد أن عيَّنَ لي مكتبي المقابل للباب وخلفه الشباك المواجه للشمس، ثم التفت إلى الجهة اليمنى، فوجدتُ مكتباً فارغاً، وآخر على جهة اليسار يقابل مكتب الدكتور نائل الذي سلَّمنا عليه توًّا، بعد أن جلست؛ وبعد (الله بالخير) العراقية، عرفته بنفسي؟ ثم طلب عنوان رسالتي للماجستير، أجبته بالتفصيل، وعند نهاية حديثي همهم وهزَّ رأسه بالموافقة، ثم قدَّم ابتسامةً غامضة مميزة من الصعب التكهن بها هل هي ابتسامة فرح أو حزن؟ إلى الآن عالقة في ذهني، لم أر مثلها، ذكَّرتني بتميز ابتسامة لوحة الجيوكاندا (الموناليزا)، هي لوحةٌ فنيةٌ نصفيةٌ ترجع للقرن السادس عشر لسيدة بِريشةِ الفنان الإيطالي ليوناردو دافينشي (1519م)، حيث رسمها في عصر النهضة الإيطالية، استخدم فيها بعد إنهائها طلاء زيتيا ولوحا خشبيا مِنَ الحور الأسود.

المهم حملت ابتسامة دكتور نائل الكثير من التعبيرات والإيحاءات؛ فضلا عن جمالياتها؛ منها: المخفي والمباح، وكأنه يقول لي : كلنا في الهوى سوى ... لا أدري كم فتاة تحطمت عند هذه الابتسامة؛ لتنتهي ملكاً خالصاً إلى زوجته أم يوسف.…

سألته: ومن أنت يا أستاذ؟ أجابني على عجالة وكأنه يريد ان ينهي الحديث بسرعة؛ اجابني: نائل حنون؛ ثم أطرق رأسه على مكتبه ؛ليكتب شيئًا مهمًّا يشغلُ بالهُ.

تركني في حيرة من أمري، كانت مفاجأة كبيرة، أين أنا من هذا الرجل، وقد حصلت قبل سنتين (1989م) على الماجستير؟ إذ يكبرني عمرًا ودراسةً وعلمًا ، فهوَ قد وُلِدَ في (18 /3 /1952م) وحصل على البكالوريوس سنه (1972م) من قسم الآثار/ كلية الآداب- جامعة بغداد، وحصلَ علَى الماجستير الأولى سنة (1976م) من قسم الآثار كلية الآداب- جامعة بغداد، والماجستير الثانية سنة (1982م) من جامعة تورونتو (Tonrnto) في مدينة تورونتو من أكبر مدن كندا وعاصمة مقاطعة أونتاريو، على الساحل الشمالي الشرقي من بحيرة المقاطعة، ظهرت باسم (يورك) في نهاية القرن الثامن عشر ميلادي وسميت تورونتو بعد حرب سنة (1812م)، والدكتوراه كانت عن اللغة الأكديَّة من الجامعة نفسها سنة (1986م).

أمَّا يفوقني عِلمًا فهو الباحث العلمي الذي عمل في التنقيبات الآثارية في دائرة الآثار والتراث (1989م) والمشرف على التنقيبات البحثية والإنقاذية في شمال العراق (1977م) ويمتلك أكثر من ثمانية بحوث علمية رصينة منشورة آنذاك منها البحث الموسوم (شخصيه الآلهة الأم في النصوص السومرية والأكدية) نشره في مجلة سومر سنة (1987م) وكتابه (عقائد ما بعد الموت) طبع في بغداد (1978م) وأصدرَ كتابًا مهمًّا بعد ذلك هو(نظام التوثيق ألآثاري) عن دار الحكمة في بغداد سنه (1992م).

تسمَّرتُ في مكاني، بعد أن ساد الغرفة صمت وهدوء تام، وأخذ شريط الذاكرة يمرّ من أمام نظري؛ أوقفته لبرهة؛ لأجد أمامي الأستاذ الدكتور منذر عبد الكريم البكر (ت: 1999م)، جالساً في قاعة الدرس المخصَّصَة لطلبة الماجستير، في ذلك الصباح البصراويّ الجميل المعطر برائحة مياه شط العرب؛ قبل نهاية سنه (1986م) دخل القاعة وهو يتأبط نسخه من كتاب رفعهُ أمامنا قبل أن يبدأ بمحاضرتهِ، وأوصانا بقراءتهِ بشكل جيد ومركَّز؛ إنهُ كتاب نائل حنون (عقائد ما بعد الموت)...

كان هناك الكثير في هذا الشريط عن نائل حنون، وأكد أوقفهُ لبرهة مرةً ثانية...، ألا أن دخول شخص بسرعة غير اعتيادية، سلَّم علينا، وجلس ينظر نحوي تارة وتارة أخرى إلى الدكتور نائل حنون المنشغل بالكتابة، انتبه إلى ذلك الدكتور نائل بعد حين، وفهم ما يريد، فقال له: هذا تدريسي جديد في القسم مختص في التاريخ القديم من جامعة البصرة واسمهُ (أستاذ جواد) وسوف أضيفه إلَى هيئة الدراسات والتنقيبات في جامعه القادسية، رحَّب بي هذا الشخص بشكل لائق، تدل على اصالته وخلفيته الريفية، يمتاز بأخلاق عالية، يحمل الطبائع الأصيلة لابن القرية شكلاً وتصرفاً، فملوحة الأرض معَ دفئهَا واضحتان في وجههِ، وخشونةُ يديه واضحةٌ جَلِيةٌ؛ احسستها عندما صافحني بقوة، مقابل يدي الناعمة الرطبة، وهذا دليل استمراره في فلاحةِ أرض آبائهِ وأجدادهِ في قريةِ (الزلجة) جنوب مدينة العزيزية في محافظة واسط، بعد تداول الحديث معه عرفتُ أنهُ (طالب منعم حبيب الشمري) أخذت ُنفساً طويلًا، بعد ماعَلِمتُ أنَّ هذا التدريسي قريب بعض الشيء من عمري (1956م) ودراستي (الماجستير) فقد حصل عليها من قسم الآثار- كلية الاداب/ جامعة بغداد سنة (1978م)، وتطورت علاقتي معه وأصبحنا أصدقاء أوفياء؛ ووجدتهُ يعتز ويفاخر بالانتماء الى الريف؛ وكان عنده شغف بحب الأرض وكان يصف لي كيف يزرع السمسم، وكان لا ينسى حصتي من المنتوج؛ وكان يقول بابتسامة هذا (هدية السيد).

شاءت الصدفة في هذه السنة ان اتولى رئاسة لجنة مناقشة ابنه للدكتوراه عليّ طالب الشمري (30/ 3/ 2021م) بعد ان ناقشته بالماجستير (25 / 12 /2014م) وقبل المناقشة سألت عن والده (الأستاذ الدكتور طالب منعم الشمري) قالوا: انه في المستشفى يعالج من آثار مرض كورونا، فتأثرت كثيراً، فقررت في اليوم التالي زيارته، فخرجتُ من بغداد بعد الثانية عشرة الى الكوت مروراً بقضاء العزيزية، وكنت متأثراً كثيراً، ولاسيما ان علاقتي تمتد الى اكثر من ثلاثين سنة، وفي الطريق اوقفنا اخوان الدكتور طالب وابناؤه، ومنعوني من الاستمرار، حفاظاً على صحتي نتيجة الإصابة؛ بمرض سرطان الرئة منذ ثلاث سنوات؛ ونتيجة الحاحهم ونزولاً عند رغبتهم، اضطررت الرجوع على شرط ان يوفوني بالتطورات الصحية له، فرجعت منكسراً ومتأثراً، فقد كنت اتمنى ان أراهُ، وزادت خيبتي اكثر وعظم حزني، عندما وصلنا اعتاب بغداد من جهة الرستمية، رنّ هاتف ابن اختي الدكتور مازن محمد موات ( تدريسي في كلية الطب- واسط) الذي رافقني، ليخبروه بكل أسف ان الدكتور طالب الشمري؛ انتقل الى رحمة الله.

بقيت أنتظر مَنْ يحلُّ ليجلسَ على المكتب الذي يقع إلى يميني بيني وبين الدكتور نائل حنون، استمر الحال إلى شهر تموز، من سنة (1991م) وذات يوم من هذا الشهر، دخل علينا شخص مملوء الجسد - اكتشفت بعد ذلك ان هذا الجسد يحمل قلباً ممتلئا بالبراءة والطيبة كأنه طفل وديع سلَّم علينا بلطف وتواضع كبير، ينمُّ عن أخلاق عالية، وعرَّف نفسه بأنَّهُ (هديب حياوي غزالة) فكان على معرفة سابقة بالدكتور نائل حنون وطالب منعم بحكم تخرجهم من قسم واحد واختصاصهم آثَار، أما أنا فخريج قسم التاريخ -جامعة البصرة، وعرفتُ أنَّ (هديب) من مواليدي نفسها (1959م) ومن سنة (1989م) تخرج واحدة.

لتبدأ مع كلِّ واحدٍ من هؤلاء الثلاثة، ومعهم اثنان في التاريخ الحديث، هما: الدكتور عماد الجواهري -ولد في محافظة الديوانية سنة (1945م)- والدكتور محمد هليل الجابري أبو وسام (1942- 2015م) اللذينَ كانت تربطني بهما علاقات حميمة وطيبة وذكريات يختلفُ لونُ كلِّ ذكرى عن الأخرى، وسنترك الحديثَ عن كلِّ واحدةٍ منهما للزمن إذا كان لدينا عمرٌ يسمح لنا بذكرِهَا مستقبلا.

ونستمر بسرد بعض محطات ذكرياتنا مع الأستاذ الدكتور نائل حنون، الذي كان لوجوده بيننا حافزٌ علميٌّ مؤثرٌ، نستشيره علميًّا في كل شاردة وواردة، وتأثرنا به اتكيتيا -إذا صحّ التعبير– فأناقته ولطفه أمرانِ مميّزانِ فيه، أمَّا كأسه (ماك) الذي كتب عليه اسمه، فيُعَدُّ في حينه شيئًا جديدًا بالنسبة لنا، حتى توقيعه فيه شيء من التميز الذي يشبه (الطغراء).

اشتغلت معه لمدَّةٍ قصيرةٍ جداً -بسبب توقف عمل الهيئة- في هيئة الدراسات والتنقيبات الآثارية في موقع (ونة والصدوم) في منطقة السنية، وعملت معه (عضوًا مقررًا) في مؤتمر (القادسية بين التراث والمعاصرة) سنة (1992م) وهو أول مؤتمر علمي يعقد في جامعة القادسية آنذاك، وكنت قريبًا منه عندما كان المعاون العلمي لعميد كلية التربية، جالسته بصورةٍ منفردةٍ وبصورةٍ عائلية، كان لطف وكرم أم يوسف يُشَابهُ لطفه وكرمه، عرفتُ أشياءَ كثيرةً عنهُ وسمعت عنه الكثير بعد ذلك، وعلق في ذهني سؤال حيَّرني كثيرًا يتداوله أغلبُ النّاسِ ويسألونني عنه، وأنا لم أستطع الإجابةَ عنهُ وأبقى محرجًا جَرّاءَ محبتي له، ولا يمكن لي استيضاحُ الإجابة عنهُ من تصرفاته، على الرغم من أنَّ الإجابَة عن هذا السؤال يسيرةٌ إنْ كانَ يَخُصُّ واحدًا مِنَّا، لكنَّ الإجابةَ عنهُ فيمَا يَخُصُّ نائل حنون غَدَتْ صعبةً جِدًّا، فقد أخفى كثيرًا من الأسرارِ بين جناحيه رافِضًا البوحَ بها ولا يستظهرها بسهولة، كتوم على كل شيء، ربما تعلَّم ذلك من والده حنون عليوي؛ العسكري القديم، حاولت قدر المستطاع أن أحصل على جواب، صعب عليَّ الأمر فتركته، لكن الصدفة كان لها الأثر الواضح في الإجابة، زرته كعادتي بين الحين والآخر في مكتبه عندما كان معاون العميد سنة (1993م)؛ لتقديم التهنئة له بطبع كتابه (نظام التوثيق الآثاري) وبعد السلام والتحية، وأنا العاشق دومًا بالنظر لابتسامته الجميلة التي يظهر فيها واحدٌ من أسنانه من المقدمة، طلبتُ منه نسخة من الكتاب، سحبَ نسخةً من مكتبه ليسلمها لي، وهو يعتذر أنه لم يهدِ اي نسخة لأحد، بسبب خلل طباعي في الكتاب، وختم كلامه وأقسم القول بـ (وإمامك عليّ) تفاجأت بالإجابة التي كانت تشغلني دائمًا، وظهرت على وجهي آثار المفاجأة، فحضنته وقبلته لأنه أجابني، وخرجت بسرعة، ونسيت نسختي من الكتابِ حتَّى يومنا هذا، وتركته يدمدم ربما لأني نسيت الكتاب.

تركته مدةً من الزمن، فأنا ذهبت لأكملَ دراستي للدكتوراه؛ وهو انتقل إلى كلية الآداب؛ ليصبح عميدها، وزرته في سنة (1996م) فاستقبلني برحابة صدر كبيرة، وطلب مني أن أشاركه في جولة رسمية لمرافق الكلية واشتركت معه في الحديث عن الكلية وتطويرها علميًّا وإداريًّا....

يعدّ نائل حنون باحثًا علميًّا رصينًا لا خلاف عليه عند الجميع؛ اذ يمتلك أسلوبا مرنا يجذب القارئ له؛ له ذاكرة وقّادة وفكر منظّم ومنهج دقيق محكم؛ لذلك تعرضت دراساته للتساؤلات والمناقشات، ولاسيما في النتائج التي يتوصل لها، وهذه الصفة أهلته ان يتبوأ المقعد الاول بين الباحثين.

كما عرف عنه: إداري ناجح وكفء، ومخلص في عمله؛ جاد ونزيه؛ وهذا يدلل على حبه للعراق، فعندما أصبحَ معاون عميد كلية التربية كان يحمل كل مفاتيح الكلية بشكل لافت للنظر، ومرة شاهدته عصرَ أحد الأيام وهو يحاول أن يتسلَّقَ خزّان ماء الكلية؛ ليقفله خشية نضوح أحد أنابيب المياه في الكلية مِمَّا يُسَبِّبُ هدر مياه الشرب، انها من صفات السومري المحب للماء والقصب والحياة ودجلة والفرات، ومن الصدف الجميلة أنَّهُ طلب مرَّةً منّي أن أرافقه من غير تكليف رسمي لشراء كراسي للكلية، وجدته يتعامل بإلحاحٍ معَ البَائِعِ، ويسأله عن النوعية والصنع، قلت له: لم أجدك لحوحًا يومًا من أجلِ شيء يخصك؟ ابتسم، وقال: إنَّ هذا الشيء مكلف به وواجب الأمانة؛ الاهتمام، هذا شيء من نزاهته وعراقيته، ذكر لي عندما كنت رئيس جامعة واسط (2007– 2012م) إدارته المميزة في كلية تربية واسط آنذاك، على الرغم من انها كانت حديثة التأسيس. استمر بعد ذلك بتولي عمادتها حتى الاحتلال الأمريكي (9/ 4/ 2003م).

التقيته بعد ذلك في الأيام الأولى من الاحتلال في باحة مجمع كليات باب المعظم جامعة بغداد، وهو يلتقي مع طلبة الدراسات العليا، لكن ابتسامته بقيت لم تتغير، على الرغم من أنَّ بريقها خافت، لكن يمكنُ قراءتُهَا بأكثر من وجه، غادر العراق بعد ذلك إلى سوريا وابتسامته لم تتغير، حاولت أن التقيه هناك فلم أفلح، لكن صداه العلمي استمر يشع كابتسامته، هي نفسها منذ عرفته تشع بالأمل والتفاؤل والإبداع والحب والتاريخ....

المحطات كثيرة مع كلكامش العصر نائل حنون، فهذا هو الشخصُ الّذي عرفته قبل أن ألتقيه، وزدت إعجابًا به بعد أن التقيتُ بهِ وعرفته عن قُربٍ، علاقتي بهِ بقيت هكذا لم تتعرض يوما من الأيّامِ لأيِّ طارئ يعكر صفوها ابداً، أعتز به كثيرا وافتخر بصداقته الدائمة، وهذا ما أجده عنده نفسه....

الأستاذ الدكتور نائل حنون: اسمٌ حفر لهُ مكانًا بارزًا في جداريَّةِ المشهد الثقافي والعلمي العراقي، لا يمكن أن يُنسَى، قدَّم الكثير وعنده الكثير، فهو الإناء الذي لا ينضب، وغدًا له أكثر من مفاجأة، فقد أسرني بأكثر عمل لم يظهر بعد، وعليكم أن تشهدوا لي بذلك، مادامت ابتسامته تشعُّ أملًا وتفاؤلًا حتَّى اليوم.

والسؤال الذي يفرض نفسه اين هو اليوم عالم اللغات العراقية القديمة، نائل حنون؟ لقد ترك ارض بلاد الرافدين (2019م) الى سلطنة عُمان، بعد ان طلب التقاعد من جامعة القادسية قبل اوانه، واقامت له كلية الاثار احتفالية (20/4/2017م) متواضعة جداً حضرها القليل من زملائه كنت من بينهم وطلبته، فالقيت من هذا المقال بعض النتف والكلمات الخجولة والمتواضعة عن علاقتي به، وهي لا ترتقي لما قدّمه العلاّمة نائل حنون للثقافة والتاريخ واللغة والإدارة الجامعية في العراق، وللمؤسسات التعليمية والطلبة.

يبقى نائل: كلكامش عصرنا، فهو الذي رأى كل شيء، فقرأ التاريخ وجذره؛ وصال به، وأبحر، فعرف الأشياء كلها، وكشف عن اسراره، وسلك كل طرقه، أطال الله في عمره وزاد في إبداعه، لينير الدرب للباحثين...