تمهيد

الرواية جنس أدبي يتجاوز تسمية أو تعريفاً محدداً، لأنه يتطور ويخلق قوانينه وإبداعاته المرحلية ويترك بصماته الخاصة في إبداعات العصور التاريخية مذ عرف الإنسان هذا النوع الملحمي من الفن، والفن الروائي هو أكثر فنون السرد استيعاباً للهموم الإنسانية وأكثرها ملاءمة للتعبير عن هذا النزوع الشريف في احتضان طاقات إبداعية تعبر عن نضال الإنسان ودوره في الحياة من أجل جعلها أكثر دفئاً وإشراقاً. إنَّ الرواية في العراق والتي تجاوزت السبعة عقود شأنها شأن الرواية العربية المحلية، بل هي تضاهي – حسب فاضل ثامر – في تاريخها وعمرها الرواية العربية في نشأتها ومولدها وسيرورتها، إذ لا يمكن موضوعياً دراسة المهاد التاريخي والثقافي والروحي لنشوء الرواية العربية، كجنس أدبي متميز في هذا العصر، بمعزل عن نشوء الرواية العراقية، بل يمكن القول وبثقة تامة، ان عملية تشكيل الرواية العربية كانت تنم وتنضج في مناخات متقاربة، وان كان ذلك بمستويات متباينة من النضج والأصالة، في أوقات متقاربة نسبياً، في عدد محدد من الأقطار العربية وبشكل خاص في مصر وسورية ولبنان والعراق، يقول الناقد فاضل ثامر في – المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي – ص 132 (ان مؤرخي الرواية العربية ونقادها يتأرجحون في تحديد نشأة الرواية العربية بين رأيين أساسين: أولهما يرى أن الرواية العربية هي جنس أدبي جديد تماماً على الأدب العربي، نشأ نتيجة الاحتكاك الثقافي بالغرب، وبذا يقطعون جذوره عن موروثنا الأدبي الكلاسيكي والشعبي. وثانيهما يرى أن الرواية العربية هي امتداد طبيعي للموروث النثري العربي المتمثل في ألوان نثرية كالسِيَر والأخبار والحكايات الشعبية والمقامات وغيرها)، ويؤكد دارسو الرواية العراقية بان أعمال محمود أحمد السيد (1930 - 1937) الروائية المبكرة بسيطة وساذجة إلى حد ما، وتعتمد بنية سردية تقليدية تقريرية، ويسود فيها الراوي الكلي فان عمله الروائي (جلال خالد) الصادر عام 1928 يؤلف نقلة مهمة في حركة تأصيل هذا الجنس الأدبي الحديث. ولم يشهد العقدان الثاني والثالث من هذا القرن – فترة ما بين الحربين – الا ظهور نماذج روائية محدودة لم تستطع أن ترتقي بالبناء الفني للرواية العراقية إلى مرتبة فنية متقدمة، وفي الكتاب نفسه يرى الناقد فاضل ثامر: (ان الرواية العراقية لم تستطع حتى مطلع الستينات أن تؤكد حضورها، أو تفوقها فنياً ورؤيوياً، حتى النصف الثاني منه شهد المخاض الإبداعي الحقيقي للرواية العراقية، حتى بات بالإمكان اعتبار الستينات هي التاريخ الحقيقي لولادة الرواية الفنية الناضجة في الأدب العراقي الحديث) ص136، فالروائي العراقي قاد في بواكير سردياته الروائية وفي محاولات جادة للتعبير عن حلمه في ضرورة ممارسة المجتمع لمنطق العقل والتطور لغرض تحقيق حياة يكون المنطق الإنساني هو السائد فيها، لذلك تمخضت تجاربه المبكرة عن التزام كامل بهموم الإنسان العراقي ومواجهة قضاياه المصيرية فوجد في الرواية أداة تعبير عظيمة تجسد طموحه في الإبداع والمواطنة.

جاء التغيير في 9/4/2003 حيث سعى فيه الروائيون العراقيون جاهدين إلى أرشفة مأساة شعبهم وتقلبات وطنهم السياسية وما خلفته من تغييرات أصابت صلب المجتمع العراقي، تطورات زادت من شحنة التغريب التي ظل العراقي يعاني منها لعقود، يقول أحد الباحثين: يمكننا القول بأن الروايات العراقية حاولت وتحاول إعادة بناء مشاهد الماضي بطريقة الإدراك والبحث ووضع الصورة عن طريق المحاكاة والوثائق والشهادات عن طريق الأدب الروائي ليكون بحق ذاكرة الشعب وأرشيفا حقيقيا لتاريخ شعب ظل يرزح تحت الظلم والطغيان.

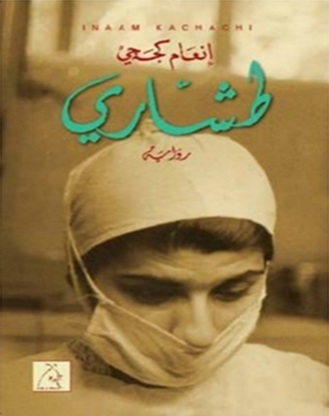

ان الروايات التي صدرت بعد 2003 لكتاب عراقيين كثر، أعطت مكاناً لائقاً للرواية العراقية وهي تتصدر وتفوز بجوائز عديدة، منها الرواية التي ادرسها للكاتبة إنعام كجه جي (طشاري)، إذ وجدت أن الرواية العراقية الجديدة بعثت بعثاً جديداً قوّض فاعلوه الجدار الكلاسيكي لهذا النوع الأدبي وراحوا يضعون لبنات تجديدية في نتاجهم، فكانت كجة جي من هؤلاء في روايتها هذه، فجاء البحث مجلياً تلك الآثار المأساوية الواغلة في الجسد العراقي وكيانه لكن بكاشف ضوئي استطاعت الرواية العراقية الجديدة أن تضعه، وأزعم ان رواية (طشاري) تتصل بهذا الكاشف من قريب شكلي بنائي، ومن بعيد فكري ورؤيوي، وما تعرض له المسيحيون في العراق من تهجير وقتل وإقصاء ...

المبحث الأول:

مشاهد القمع والحرية في (طشاري)

لا شك ان الكاتبة أنعام كجه جي تدرك جيداً فضاء العمل الذي تتحرك فيه مهما كان جنس هذا العمل نصاً سردياً قصصياً أم روائياً، كما أنها تدرك أبعاد وحدود كل فضاء من فضاءات الكتابة تلك، هذا الإدراك قد لا يلمسه المتلقي العادي وإنما يشعر به عن طريق تفاعله مع النص، فمنذ الوهلة الأولى لدخولي أجواء وعوالم رواية (طشاري)، طالعني العنوان وهو مفردة عراقية تنطق بضم وفتح وكسر الطاء بحسب مناطق العراق، إذ تنم على أن جمعا من الناس قد تشتتوا في البلاد وتفرقوا بفعل فاعل ما، ألا هو فاعل فعل التشتيت والتشريد، والراوي المهيمن وفي سياق السرد، يلفت انتباه القارئ لهذه المفردة (بالعربي الفصيح، تفرقوا أيدي سبأ)، (الرواية ص90)، إذ تؤكد الرواية انتصار القمع على الحرية، وإذا كانت هناك حرية فهي حرية آيلة إلى الزوال والتلاشي والدليل على ذلك ما خزنته ذاكرة الدكتورة وردية الشخصية المركزية في الرواية، إذ تعد الشخصية الروائية أحد أبرز عناصر البناء الروائي مع اختلاف وجهات النظر حول هذه المسألة، فهي تقع في صميم الوجود الروائي – تقود الأحداث وتنظم الأفعال – وتعطي القصة بعدها الروائي، وردية آخر العنقود، ينقل الأب من الموصل إلى بغداد، ليكمل أبناؤه تعليمهم، تتخرج وردية في كلية الطب، وقرعة التعيين تجعلها من نصيب مدينة الديوانية، تصحبها شقيقتها كمالة لدرايتها بمدن الوسط والجنوب، كونها تعمل معلمة في جنوب العراق، في أور الكلدانيين في الناصرية، تفتح الديوانية قلبها للطبيبة وردية، وهي بالمقابل ترد الجميل بالعطاء الطبي والإنساني والتواشج الاجتماعي، بتوليد ومعالجة ومساعدة نساء الديوانية وأطرافها، تتزوج الطبيبة وردية من زميلها وتستقر في الديوانية وتنجب ابنتها البكر، هنده، التي رضعت من أثداء شرارة وبستانة، بنات الفرات الأوسط فيكون لبنت الطبيبة إخوة وأخوات بالرضاعة فيتعانق على الأرض الأكدية، الصليب مع الهلال، وتنجب شقيقاً لهنده، وحيدها براق الأشقر الذي تلبسه السواد ليشارك في مواكب العزاء في عاشوراء، يوم كان حب عاشوراء في القلوب وليس من الجيوب، وعند دخول الدكتورة وردية العقد الثامن من عمرها، ينفخ السلطويون في رماد الماضي السحيق فتنهض عنقاء الطائفية مغبرة شعثاء يتبعها الأشرار والرعاع والغوغاء والمجرمون ووعاظ السلطة، فيتحول الود جفاءً، والفرات أجاجاً والفطرة شراً، وإخوان الرضاعة والجوار والبيئة أعداءً، في عقدها الثامن تغادر الطبيبة وردية بغداد على كرسيها المتحرك اثر رسالة تهديد: (السلام على من اتبع الهدى، إما بعد، فعندكم عشر أيام لتنفيذ هذه الفتوى وإعطائنا بنتكم زوجة حلالاً لأمير جماعتنا او نذبحكم كلكم ونأخذ بيتكم يا كفار والى جهنم وبأس المصير) ص 129 ، فتسلم وردية رسالة التهديد إلى جارها شيخ داود، الذي اكفهر وجهه من ركاكة الرسالة وشرها المستطير، ص 130، لا بد من الرحيل... أصبح التهجير أمراً لا مفر منه، ورياح الشر تعصف بأرجاء بلاد مابين النهرين، وتهدد الجذور بالقلع مهما كانت أعماقها موغلة في باطن الأصالة، (والبلد يموت الناس فيه مثل الذباب) ص 92، حَطَّ الكرسي المحرك في قصر الاليزيه – باريس – في بلاد الحرية وحقوق الإنسان وكان في استقبال الفارين والمهجرين من بيئة التكفير والقمع والعنف، الرئيس الفرنسي والبابا، الطبيبة وردية هنا لم تعد تعرف العراق الذي أحبته فحملت صورته الماضية إلى بلد غريب فتح لها باباً للجوء والمحافظة على الكرامة، وبقدر ما تكون أحداث الرواية ووقائعها ذات بعد إنساني، فهي في الوقت نفسه تشير إلى المخاطر التي تعرضت لها الأقليات في العراق .

ومن مظاهر القمع في الشارع ما تصفه الكاتبة في روايتها قائلة: (ولتفادي الوقوف المتكرر والسلامات على الرايح والجاي، خصصت لكل منهم تعييناً شهرياً فصارت التويوتا تنساب بدون عراقيل، يفسح لها الشرطي الطريق في الزحام ويؤشر لها بان تمر حتى ولو كان الضوء أحمر، كل تلك الأعمدة والإشارات الضوئية صارت ذكريات وآثارا قديمة، وحتى الشرطة اختفوا من الشوارع والمفارق ثم عادوا بأزياء أخرى، بعضهم ملثم وبعضهم مسلح وبعضهم ملتح والباقي يبدو وكأنه في ورطة وجودية، المدينة كلها في ورطة وجودية، ولا أحد يعرف لمن يأمن وممن يخاف، والشوارع مقسمة حسب الطوائف) ص 20 .

وفي الصحيفة 38 نجد تجسيداً للقمع بصورة روائية تشبيهية مع ظهور القبيح والمأساوي فتقول الكاتبة: (نحن شعب لا عازة له، مثل المشيمة التي ترمى للقطط، تردد وهي تسوق سيارتها التويوتا العتيقة في طريقها إلى بغداد الجديدة، هم فائضون في هذه الدنيا، مسجلون في خانة الزوال، لا أحد يهتم لمصائرهم ولا يقلقه أنهم يخبطون في الظلام منذ عشر سنوات، يشربون ماء كالبول الحار ويغتسلون نصف اغتسال من حنفيات شحيحة، يوقدون الشموع نذوراً لكي تأتي الكهرباء، يتمددون غارقين في عرقهم، تفوح روائح أجسادهم وهم يتفرجون على مروحة السقف عسى أن تئن وتدور وتنفخ عليهم فحيحها، أصيح بها في الهاتف لكي يصل صوتي إلى سمعها الكفيف:

- عَمّة ...

– ها عمَّة !

- كيف الحال ؟

- سخام وزقنبوت). ص 38

ومن أنواع القمع أيضاً ما وصفته الكاتبة وهي تقول: (هو إما محتال أو عبقري، تطلعت وردية بعينين مذعورتين إلى ما كان اسكندر يعرضه عليها، وهو يضع شاشة الكمبيوتر أمام عينيها، يقوم ويقعد، مزهوّاً ومتوتراً، وهو يشاركها في أسرار الموقع الجديد الذي صَمّمه بنفسه، شوفي عمه، مقبرة الكترونية يمكنك ان تنامي فيها بجوار من تحبين، رأت شواهد رخامية تتوزع بين أشجار خضراء، صلباناً من رخام وخشب وذهب، أزهاراً نضِرة وكأنها سقيت للتو، وضعت السماعتين فسمعت موسيقى ناعمة تتناغم مع حركة فأرة الكمبيوتر التي يقبض عليها اسكندر ويجول بالسهم يميناً ويساراً، عرض عليها قبوراً تفنَّن في تشييدها، وأقام عليها شواهد ملونة مثل أقواس قزح، هذا قبر جدّه سليمان، شقيقها الكبير المدفون في بغداد، بجواره قبر زوجته وقبور جولي وكمالة وزوجها شمعون، قبر أم جرجس وحفيدتها فايزة التي خطفها السرطان، قبر قريبهم أولمبي الذي كان طياراً في الجيش، تتفرج وتضطرب وترتجف يداها مع تواتر الألحان والألوان، يستدير الولد ويواجهها ويتطلع في عينيها ويطلب وعداً بألّا تبكي، يوجه سهم الفأرة إلى قلب الصورة، يرفع السماعتين عن رأسها ويقول بحرج:

- هنا وضعت قبر العم جرجس وتركت لك مكاناً بجواره.. بعد مئة سنة ان شاء الله.

نقر على زاوية الشاشة فتضاعف حجم الصورة وتمكنت ان تشاهد ما هو منقوش على رخامة القبر: (من آمن بي وإن مات مسَيحيا) وتحت العبارة الإنجيلية قرأت: (الدكتور جرجس منصور 1928 – 1997) ص 109.

المبحث الثاني:

وردية والواقع المأزوم، العامل الاجتماعي

بات علم الاجتماع ماثلاً أمامي وشاخصاً بين أسطر السرد، بتصويره للواقع المأزوم، والبيئة ذات الصواعق المنفلتة، بيئة التغول العقدي والتكفير المجاني، فالآخرون كفار وملحدون، وذاكرة الفرهود والحواسم والتهجير والتسفير ناطقة بلسان مبين وقمع مشين، ومهما ملك السارد من بيان يسرده، إلا ان حال المقموعين أسوأ ألف ألف مرة مما يدونه الروائي على لسان الراوي أو الرواة، وهذا ينطبق على بشاعة القامعين، فمن أين للوصف قدرة على تصوير انكسار المقموعين وآلام الضحايا، وتصوير الشر في أفكار التكفيريين والمجرمين...

رواية (طشاري) وُلِدَت لتكون شاهداً ووثيقة وبصمة، كتبت انعام كجه جي وكتب روائيون وقاصون عن مأساة بلدهم، وكل يريد التميز وعدم التكرار، أي لا بد للكاتب ان يخلق أشكالاً فنية يريد لها التميز والفرادة، والقول ينطبق على الروائية، فرواية (طشاري) تقترب كثيراً من ذلك، بدءاً من سيميائية العنوان ومشاكسته اللغوية مروراً بالمرويات السردية، وتتجلى الحرفية بدقة الاختيار، الأسماء، الشخوص ومهنهم ومدنهم ومرجعياتهم العقدية والفكرية والعلمية والثقافية وحتى ميولهم التحزبية، كذلك بيئاتهم ومحيط كل منهم، والبينية بين ما هو ريفي ومدني، بدائي، متطور ومهذب ومتحول معرفياً وعلمياً وتنويرياً، الطبيبة وردية وزوجها الطبيب جرجس، الطبيب اللبناني فرنجيّة وزوجته السيدة لوريس، وصديقات وردية علوية شذرة، وعلوية حسينة وأم يعقوب زوجة اليهودي صاحب محل الطابوق، ومرضعات هنده بنت وردية كل من شرارة وبستانة، أسماء ومهن لها دلالاتها السيميائية، وحياة الإنسان تحت سطوة العنف تجعله يحلم بمقبرة آمنة، ولشراسة القمع يشطح به الخيال ليستعين بالكمبيوتر والمبرمجين، فبعد ان وصف اسكندر لعمته المقبرة، ذُهلت وردية لإيجاده حلاً لحنين عمته إلى أرض العراق وأمنيتها أن ترقد إلى جوار قبر زوجها الضائع بين الأشياء والأشلاء، يسأل اسكندر عمته الطبيبة وردية:

- عمه ، هل أنت راضية ؟

- أنا مسحورة ،

- هل أعجبك التصميم ؟

- جداً، يحتاج بضع نخلاتٍ. ص 111

مع انها وصلت باريس، مدينة الأضواء والزهور والحرية، إلا أنها متعلقة بجذورها أرادت قبراً قرب نخلةٍ يساقط على روحها رطباً جنيا، الحرية وحدها التي تصون حياة الإنسان من القمع السلطوي والمجتمعي الذي تنشده (طشاري)، كذلك لم يعد بالإمكان تداعي الوعي في قوالب لفظية، إذ أن مطمح الرواية الأساس هو في إثارة اهتمامنا بإشارتها لحياتنا الخاصة، ان تأكيد الروائية على الرابطة الاجتماعية في خاتمة روايتها دليل على اهتمام الرواية بهذا الجانب، فالرواية ذللت كثيراً من العوائق الدينية بين الأديان والمذهبية بين المذاهب والاثنية بين الاثنيات. يقول عبد الزهرة الركابي وهو يقدم قراءة للرواية : (ان الرواية أظهرت تطوراً في التكنيك السردي الذي استخدمته المؤلفة انعام كجه جي بعدما وظفته توظيفاً في التوصيف والترشيد والتأهيل لهذا المشهد أو ذاك، وهي عبر هذا الأسلوب الحكائي المنمق ببعض الانعطافات، استراحة للقارئ وخصوصاً في تداخلاتها وتأطيراتها سواء من خلال إدخال اللهجة العراقية أم من خلال التأكيد على الأريحية المجتمعية العراقية، واعتبار ما آلت إليه الأمور في هذا المجتمع، إنما هو حالة مرحلية وطارئة وشاذة، وليس هي من شيم قاعدة هذا المجتمع القائمة على التسامح والألفة واحترام المعتقدات).

(طشاري) لانعام كجه جي الناطقة بواقع اجتماعي عراقي مأزوم، بدءاً من العتبة الأولى – الغلاف – والعنوان طشّاري، الغارق في عراقيته وسيميائيته، وانتهاءً بالسؤال الأخير: أمَ يشبعون من الدم؟