أنموذج خطاب رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني

تشكلت الدراسات الثقافية إثر مجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وتطورت نتيجة تشربها للعديد من التخصصات المعرفية ومناهج البحث المختلفة. فهي "تتجاوز حدود حقل معرفي معين...وقد تضمنت منهجيتها التحليل النصي والسيميائيات والتفكيك والإثنوغرافيا والتحليل اللساني والتحليل النفسي"(1).

لقد كان لمدرستي برمنجهام وفرانكفورت الدور الحاسم في تطوير هذه المقاربات الثقافية، والتي تهدف إلى تحليل الثقافة ونقدها، بالتركيز على كشف كل أشكال السلطة والهيمنة التي رسخت في المجتمعات البشرية. إنها ترى النصوص باعتبارها نتاج ثقافة تؤثر في كل الإبداعات الإنسانية. وبالتالي، فإن تعدد المقاربات في الدراسات الثقافية راجع إلى تعدد المرجعيات التي تنطلق منها؛ لأنها تقوم بـ " الاستعانة بما أمكن من العلوم والمعارف "(2) كالفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا وغيرها ...فقد انبثقت منها الدراسات النسوية ودراسات ما بعد الاستعمار والتاريخانية الجديدة والنقد الثقافي وغيرها من المقاربات التي تهدف إلى تحرير الإنسان، وكشف المسكوت عنه داخل كل ثقافة من الثقافات .

تتوسل هذه الورقة البحثية مقاربة النقد الثقافي في تحليل الخطاب السياسي المغربي تحليلا ثقافيا، وذلك باتخاذ الخطاب الذي ألقاء رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني (3) يوم 23 مايس / ماي2017 بمناسبة انعقاد مجلس النواب بعد تشكل حكومة جديدة، اتخاذه متنا للدراسة. لغرض الإجابة على تساؤلين مترابطين يتعلقان بالكشف عن الأنساق الثقافية المضمرة وراء خطاب سعد الدين العثماني والتي تتحكم في تشكيل مستوياته اللغوية المعجمية والتركيبية والدلالية. بالإضافة إلى مدى إمكانية وصف هذا الخطاب بأنه خطاب شعبوي.

- تحديدات مفهومية

مفهوم النسق الثقافي

يعتبر من المفاهيم الإجرائية والأساسية "للنقد الثقافي"(4) وقد أشار عبد الله الغذامي إليه باعتباره رمزا ذهنيا يُحتكم إليه ويُلتزم به كدليل وموجه اجتماعي وسلوكي، وهو أمر فرضته الدلالة الثقافية. في حين عرفه تالوكت بارسونز بأنه "نظام ينطوي على أفراد فاعلين تتحدد علاقاتهم بمواقفهم وأدوارهم التي تتبع من الرموز المشتركة والمقروءة ثقافيا"(5). بينما يعتبره عبد الفتاح كيليطو "مواضعة (اجتماعية، دينية، أخلاقية، استيتيقية ...) تفرضها، في لحظة من تطورها، الوضعية الاجتماعية والتي يقبلها ضمنيا المؤلف وجمهوره" (6).

من خلال هذه التعريفات لمفهوم النسق يتضح أن المشترك بين التعاريف السابقة هو أن النسق عنصر مفروض من طرف الثقافة. إضافة إلى كونه جمعي متفق عليه من طرف فئة محددة وذهني الإدراك يحدد الخصوصيات الثقافية لجماعة ما، ويعمل على توحيد الوعي الجمعي ويعزز الانتماء والهوية. لكن التمييز الذي انفرد به الناقد عبد الفتاح كيليطو، في رأيي، أنه ربطه بالتغير والتطور حسب طبيعة المجتمع، فما قد يكون نسقا اليوم قد لا يكون كذلك غدا.

مفهوم الشعبوية

الشعبوية هي كلمة مشتقة من الشعب. فهي ترتبط بالفئة الشعبية في مقابل النخبة، وحين تتجسد هذه الشعبوية في الخطاب السياسي، ينظر إليه أنه خطاب يخص الشعب منبثق منه وموجه إليه لغايات سياسية. بهذا المعنى، فالشعبوية حسب إدريس الكنبوري "هي نوع من الخطاب السياسي الذي يرمي إلى دغدغة مشاعر الناس البسطاء، وتوظيف منطق تبسيطي يقدم حلولا سريعة وسهلة للمشكلات "(7). بالإضافة إلى أن الشعبوية في مضامينها تقوم على الفصل والتقسيم لفئات المجتمع فتنظر إليه منشطرا إلى "فئة الشعب أو الجمهور النقي وفئة النخبة الفاسدة التي هي أصل المشاكل والاختلالات"(8). فالسياسي الذي يتبنى الخطاب الشعبوي في السياسة يدعي كونه واحدا من أبناء الشعب، والوحيد الذي يدافع عن المطالب الشعبوية المشروعة. إنه ينصب نفسه القيادي المثالي الممثل لهذه الفئة ضد فئات أخرى تحرص على رعاية مصالحها الشخصية.

إن الهدف الذي يدفع السياسيين لتبني مثل هاته الخطابات في السياق المغربي حسب محمد سبيلا هو أن الشعبوية "تهدف إلى توسيع القاعدة الاجتماعية للأحزاب وتضمن في جوهرها عدم اقتصار المشاركة السياسية على النخبة الثقافية، بل توسيعها لاستيعاب شرائح واسعة من المجتمع "(9).

انطلاقا من التعريفات السابقة يمكن أن نستنتج الخاصيات الجوهرية للشعبوية، والتي ستكون منطلقا لتحليل خطاب سعد الدين العثماني. ويمكن تحديدها فيما يلي:

- الاقتراب من الفئة الشعبية الدنيا وتمثيلها

- التبسيط وسهولة اللغة

- مخاطبة العواطف والوجدان عوض العقل

- ادعاء امتلاك الحلول للمشاكل التي يواجهها الشعب

مفهوم النخبة

يرجع أصل هذه الكلمة في اللغة العربية نخب وانتخب بمعنى اختار واصطفى. فمعنى اختيار شخص معين في مقابلة عمل ما، مثلا، يعني: إقصاء البقية، وهذا الشخص الذي تم اختياره له صفات ومميزات تعليه عن بقية الأشخاص. إن النخبة في السياقين الاجتماعي والسياسي " تشير إلى الفئة الاجتماعية التي يعتقد أنها الأفضل والأهم بين غيرها بفضل امتلاكها السلطة أو الثروة أو مهارات عقلية مثل: النخبة الحاكمة، والنخبة المثقفة "(10). وعلى هذا الأساس، فإن النخبة في المجال السياسي هي من تمتلك زمام الأمور والثروة، وتسيّر العمل السياسي لامتلاكها أدوات القوة سواء كانت اقتصادية أو فكرية. بالإضافة إلى أن الخطاب السياسي الذي تنتجه غالبًا ما يعكس رؤيتها للعالم ويدافع عن مصالحها، وأيديولوجياتها. مما يعزز مرتبتها في قمة الهرمين الاجتماعي والسياسي. ودائما ما تكون أقلية، وهي نقيض الشعبوية التي أشرنا إليها سابقا.

مفهوم الخطاب السياسي

في البداية لابد من الوقوف عند مفهوم الخطاب الصرف لننتقل بعدها لتحديده حين يؤطر في مجال السياسة.

تتعدد تعريفات الخطاب(11) بتعدد الحقول المعرفية وتنوع المرجعيات والمقاربات التي تشتغل على تحليل الخطاب: اللسانيات، التداوليات، البلاغة ...إنه بهذا المعنى "يستعمل بمعان أكثر دقة ولكن مختلفة اختلافا ما، في سياقات متنوعة"(12).

إن الخطاب حسب إميل بنفينيست هو "كل تلفظ يفترض متكلما ومستمعا، وهدف الأول التأثير على الثاني بطريقة ما "(13). ويعرفه مايكل شورت بأنه "اتصال لغوي يعتبر صفقة بين المتكلم والمستمع، نشاطا متبادلا بينهما، وتتوقف صيغته على غرضه الاجتماعي"(14).

انطلاقا من التعريفين السابقين يتضح أن الخطاب ممارسة لغوية تفاعلية واعية مرتبطة بسياق تواصلي لها علاقة بالمكان والزمان وبالقواسم المشتركة بين المتكلم وبين المتلقي لتحقيق أهداف محددة. إنه يتجاوز المستويات الصرفية والتركيبية والمعجمية والدلالية، إلى المستوى التداولي، بل إن المستوى الأخير يضم المستويات الأخرى السابقة وينطلق منها دارس الخطاب بوصفها أرضية تتحدد وفقها آليات التأويل والقراءة.

أما الخطاب السياسي فهو ذلك الخطاب الذي يتخذ من السياسة موضوعا لها كما يراد به "خطاب السلطة الحاكمة في شائع الاستخدام"(15)، فهذا النوع من الخطاب يقوله السياسي في سياق معين ويوجهه إلى فئة معينة لغايات ومقاصد سياسية.

تُظهر العلاقة بين النخبة والشعبوية والخطاب السياسي تفاعلًا بين الفئات المؤثرة في المجتمع والفئات الشعبية. النخبة تصوغ خطابًا سياسيًا يتسم بالعمق والمنطق، بينما تروج الشعبوية لخطاب عاطفي وبسيط موجه نحو العامة. الصراع بينهما يعكس التوترات بين السلطة والشعب، وبين الرؤية النخبوية التي تسعى للحفاظ على الوضع القائم والرؤية الشعبوية التي تسعى للتغيير الجذري.

من خلال التحديدات المفهومية السابقة، سننطلق لتحديد الأنساق الثقافية في خطاب رئيس الحكومة، من فرضية مفادها أن هذا الخطاب شعبوي يخاطب العاطفة بدرجة أولى ثم يخاطب العقل بدرجة ثانية، وبالتالي، فهدفه التأثير الذي يؤدي في النهاية إلى الإقناع. بمعنى آخر، أن التأثير يكون بالتركيز على المشاعر، بينما الإقناع يأتي في الخطاب الشعبوي في مرحلة ثانية.

- قراءة ثقافية لخطاب سعد الدين العثماني

بعد تحديد المفاهيم سنقدم قراءة ثقافية - باعتماد مقاربة النقد الثقافي – للخطاب السياسي للسيد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بمناسبة عقد اجتماع مجلس النواب بعد تشكل الحكومة يوم 23 مايس/ ماي 2017. فهذا الخطاب يحركه نسقان ثقافيان أساسيان تتفرع منهما أنساق صغرى خدمة للتوجه الأيديولوجي الذي يؤطر سعد الدين العثماني.

أ. النسق الديني

يتوارى النسق الديني في هذا الخطاب وراء مجموعة من الرموز اللغوية والخطابية التي تتحدد وفق سياق الخطاب. إذ أن المرسل استند على معطيين أساسيين يختفي وراءهما النسق الديني. ويمكن تقديمهما كما يلي:

المرجعية المؤسسة للخطاب

ينتمي المرسل لحزب العدالة والتنمية ذو مرجعية دينية إسلامية. حيث تعددت الألفاظ التي تدل على الأيدولوجيا والمرجعية التي ينطلق منها الرئيس، فقد وردت كلمات من قبيل "الإخوة، الإخوان، الأخ، "في أكثر من موضع والتي تعتبر نسقا يحيل إلى تيار الإسلام السياسي عامة والمتمثل في حزب العدالة والتنمية في السياق المغربي.

التوظيف الرمزي للدين: اعتماد كلمات ذات صبغة دينية، مثل الأخوة، يهدف إلى بناء صورة متماسكة عن الحكومة ككيان يحمل قيم التعاون والتضامن، كما أن الدين هنا ليس محصورًا في طابعه التعبدي، بل يمتد إلى كونه أداة لتوحيد الخطاب السياسي والتواصل مع الجمهور المتمثل في الحاضرين في الجلسة وكافة شرائح المجتمع المغربي.

ب. النسق الوطني

إلى جانب النسق الديني، يبرز النسق الوطني كمحور مركزي في الخطاب، مما يعكس محاولة تحقيق توازن بين الهوية الإسلامية والانتماء الوطني.

التأكيد على الهوية المغربي: يبين الخطاب ارتباطا بالخصوصية المغربية في العمل السياسي، حيث يتم تقديم رؤية وطنية شاملة تزاوج بين الأصالة والمعاصرة. بالإضافة إلى استحضار قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية يبرز اهتمامًا بالمواطن كجزء من "الجماعة الوطنية"، مما يُكسب الخطاب بعدا وطنيا وتاريخيا يظهر رؤية شمولية للتنمية تتجاوز الجوانب المادية لتشمل القيم الثقافية والأخلاقية.

التعامل مع التعدد الثقافي: المغرب يتميز بتعدد مكوناته الثقافية (العربية، الأمازيغية، الإسلامية)، ما ينعكس في خطابات تظهر احترام هذا التعدد. وقد استخدم النسق الوطني كأداة لتوحيد هذه المكونات تحت مظلة مشتركة.

ج. النسق السياسي

هذا النسق منتشر بكثرة في الخطاب المدروس. ويمكن توضيح أبعاده من منطلقين أساسيين هما:

التركيز على نزاهة الانتخابات: حين قال: "الشعب صوت يوم 7 أكتوبر وقال كلمته". مما يعني تزكية أحقية هذا الحزب في رئاسة الحكومة، هذه الإشارة تمثل دعوة ضمنية لاحترام المسار الديمقراطي الذي أفرز فوز حزب العدالة والتنمية، ما يمنح الخطاب بُعدًا سياسيا يعزز النزاهة والشفافية. كما أن التأكيد على تحمل مسؤولية الأخطاء التي وقع فيها صديقه في الحزب عبد الإله بنكيران، وفي رأيي أن هذا الاعتراف والمشاركة في تحمل المسؤولية يريد التنصل منها بشكل آخر كخطة تكتيكية لتجنب النقد الموجه للحكومة التي يترأسها، وفي الآن ذاته يلتزم ظاهريا بالولاء للقيادة الحزبية المتمثلة في الأمين العام للحزيب عبد الإله بنكيران.

استغلال الأزمات: لقد استدل المرسل بأزمة الريف: "أنا قلتها من البداية يجب الوفاء بتحقيق المطالب ديال الإخوان فالحسيمة ". وما قابله من طرف الحاضرين بالهتاف والتصفيق الذي يحمل، في هذا السياق، دلالات تتعلق بنجاح المرسل في التأثير على المتلقين بعد ذكره لقضية تتعلق بأزمة الريف، ويمكن تأكيد هذا الطرح من خلال النظر إلى المدة التي استغرقها التصفيق، ما يدل على مدى قدرة الخطاب على إعادة بناء الثقة بين القيادة والجماهير، خاصة في سياق أزمة اجتماعية وسياسية مثل أزمة الريف التي لها وقعها الخاص على المشهد السياسي المغربي.

د. النسق الشعبوي

وظف هذا النسق الشعبوي لخدمة النسق السياسي الذي بواسطته يحظى بالقبول ويضمن بذلك استمراريته في المنصب. لا شك أن الشعب من أولويته العمل والتعليم والصحة. فإن الرئيس ركز على ضرورة التعاون من أجل القضاء على الفساد الذي يعتبره مصدر المشاكل الأخرى "الفساد ليس مشكلا صغيرا. هو إشكال ممتد عبر الزمن ...أنا يالاه شهر ونصف وتقولو عطينا النتيجة". ورغم وقوعه في تناقض مع تأكيده على تحمل المسؤولية ومشاركة الحكومة السابقة في ذلك. إلا أنه استدرك ليخوض في الشعبوية حيث تحدث عن حق الشعب في المشاركة في وضع اقتراحات وانتقادات لما يجب انتقاده وهدفه التقرب من الشعب، بينما تطرق أيضا لمبدأ الشفافية في فرص الشغل رافضا الزبونية "حنا ديما كناخذو الأوائل ". والسماع لآلام المواطن وشكاياته سعيا لحلها.

إن الخطاب السياسي الذي تبناه السيد العثماني هو خطاب شعبوي؛ لكونه يخضع لأغلب الخصائص التي حددناها سابقا وسنقوم بإبراز تجليات هذه الخصائص في هذا الخطاب:

الخاصية الأولى

الاقتراب من الفئة الشعبية الدنيا وتمثيلها: وردت كلمة الشعب في الخطاب ثلاث مرات، وكلمة المواطن سبع مرات، في حين جاء الضمير الدال على المتكلمين نحن سبع مرات. وقد وردت لفظة الجمهور مرة واحدة ولفظة المجتمع مرتين. ومن هنا، يتضح أن الرئيس اعتمد معجما يزخر بعبارات وألفاظ دالة على الشعبوية كموجه أساسي يؤكد من خلالها انتماءه إلى الشعب.

الخاصية الثانية

التبسيط وسهولة اللغة: طغى على الخطاب اللسان الدارج في معظم لحظاته. وحينما يوظف اللغة الفصحى حينا، يعود إلى اللهجة العامية. إن هذا دليل على أنه يلمح بانتمائه إلى الفئات الشعبية "الشعب صوت ...قال كلمته. أنا مع تحقيق المطالب ديال الإخوان في الحسيمة "باعتباره متكلما باسمها باعتماد لغة بسيطة وسهلة، مع إدراج الضحك حينا ورفع قبضته تارة أخرى. مما يوحي إلى النضال والوقوف بجانب الشعب.

الخاصية الثالثة

مخاطبة العواطف والوجدان عوض العقل وادعاء امتلاك الحلول للمشاكل التي يواجهها الشعب.

إن معظم ما جاء في الخطاب يسعى بواسطته المرسِل إلى التأثير في المتلقين لكسب تعاطفهم وإقناعهم بقدرته على إصلاح الأوضاع وتخطي الأزمات، فهو يعتمد آليات تركز على الانفعال الداخلي في غالب الأحيان. وبالتالي الإيمان بالسياسي (الرئيس) "الاستراتيجيات بعيدة المدى هي لي غتمكن من الإصلاح الجذري ...يجب تظافر الجهود بين جميع الفئات ...غنوضعوا خلية للاستماع لشكايات المواطن ".

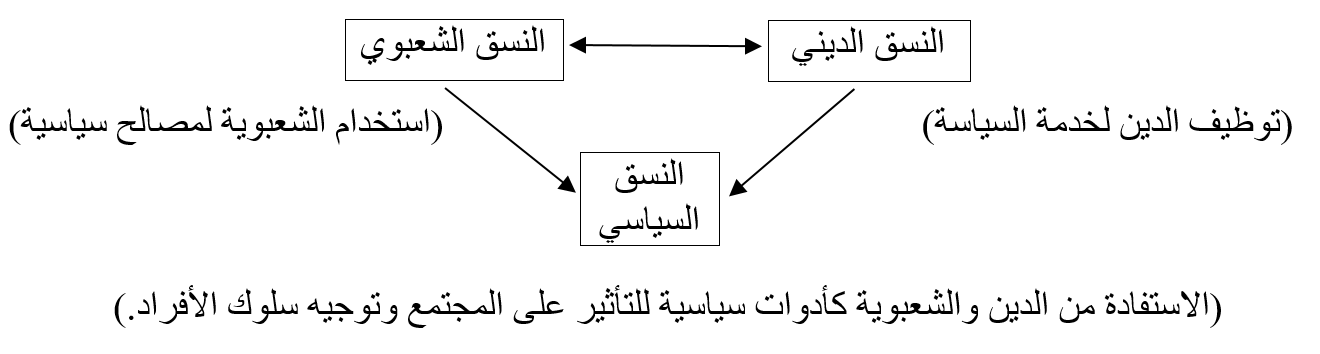

لقد سبقت الإشارة إلى وجود نسقين كبيرين يشتغلان لخدمة بعضهما البعض، هما - النسق الشعبوي والنسق الديني- يخدمان نسقا أكبر هو السياسي، ويمكن توضيح العلاقة بين هذه الأنساق في الرسم الآتي:

إن القاسم المشترك بين النسقين الديني والشعبوي من حيث إدماجهما في خطاب سياسي هو كون كل منهما آلية فعالة وناجعة للسيطرة والتأثير، مما يعني تحقيق الأغراض والمقاصد التي يسعى إليها المرسِل؛ لأنهما يخاطبان الوجدان والعاطفة.

تركيب

من خلال ما سبق، يمكن القول بأن خطاب السيد العثماني خطاب شعبوي؛ لأنه يتمحور على خصائص الشعبوية المذكورة، وهي اللغة السهلة والبسيطة ومخاطبة الوجدان ثم ادعاء الانتماء للشعب واعتبار السياسي الشعبوي نفسه يمتلك مفاتيح حل كل المشاكل الشعبية.

النسق الديني في الخطاب مرتبط بأيديولوجيته الرئيسة ومرجعيته الدينية التي تشكل خليفة لحزب العدالة والتنمية. ومن جهة أخرى، تبين أن حضور النسقين الشعبوي والديني هدفهما خدمة النسق السياسي؛ لأنه يشكل محور الخطاب ونواته. وذلك لتأكيد شرعية حزب العدالة والتنمية في رئاسة الحكومة للولاية الثانية، وتأكيد دور الرئيس الجديد في قيادة الحكومة لإعادة الثقة في قدرة الحكومة التي يتزعمها الإسلاميون على تصحيح الأخطاء الماضية، وكسب تعاطف المواطنين المغاربة.

لقد اتسم خطاب العثماني بالاعتدال؛ إذ يتجنب التطرف في استحضار الدين ويركز على قضايا عملية، مما يعكس محاولة للمزاوجة بين المبدأ الأيديولوجي والممارسة السياسية.

إن خطاب العثماني المذكور أعلاه يعكس رؤية ثقافية تجمع بين النسق الديني والوطني، مما يبين محاولة لتقديم حكومة ذات مرجعية إسلامية بطريقة منفتحة وشمولية. عبر مقاربة النقد الثقافي، يتضح أن هذا الخطاب يشكل مثالا على كيفية توظيف الرموز اللغوية والقيم الثقافية لتعزيز الشرعية السياسية وتحقيق التواصل مع مختلف شرائح المجتمع التي يتكون منها الشعب المغربي.

يقدم الخطاب قدرة على التلاعب الرمزي بالأحداث. الحديث عن قضية الريف بهذه الطريقة يكشف تماهي العثماني مع مطالب الشعب، لكنه في الوقت نفسه يُظهر رغبة في احتواء الأزمة سياسيا دون تقديم حلول عملية محددة.

محمد دهموش- باحث في تحليل الخطاب/المغرب

الهوامش

- عبد النبي أصطيف، "ما النقد الثقافي ولماذا؟"، مجلة فصول، العدد 99 ربيع 2017، ص 25.

- المصدر نفسه.

- أنظر الرابط، https://www.youtube.com/live/2m5Q7GLyIAo?si=fiZkB7I1neMZ0TA4 /تاريخ الزيارة 27/12/2020، الساعة: 22:00

- هو نشاط معرفي يتناول بالتحليل الظواهر الثقافية كافة، في ضوء العلاقة بينها وبين المجتمع والأيديولوجيا والثقافة. انظر: محمد ابراهيم عبد العال، "منهجية النقد الثقافي بين النظرية والتطبيق"، مجلة فصول، العدد 99 ربيع 2017، ص 283.

- اديث كريزويل، عصر البنيوية، ترجمة جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكويت، 1993، ص 411.

- عبد الفتاح كيليطو، المقامات والسرد والأنساق الثقافية، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، ط2، دار توبقال، الدار البيضاء، 2002، ص 8.

- إدريس الكنبوري، "الشعبوية... المفهوم والتجليات شرقا وغربا"، مجلة ذوات، العدد 47،2018، ص 14.

- الطاهر بنكي، الافتراضي والشعبوية، دور الميلتميديا في تصاعد الخطاب الشعبوي، مجلة ذوات، العدد 47، 2018، ص 45.

- محمد جليد، الخطاب السياسي الشعبوي في المغرب، موقع: https://qantara.de/ar/node/5177، تاريخ الزيارة: 27/12/2020، الساعة: 16:00

- The Oxford English Dictionary, vol.111, Great Britain, Oxford University Press, 1969. P. 90.

- يمكن العودة إلى دراسات وأبحاث فصلت في تحديد مفهوم الخطاب، مثل: أحمد جيلالي، الخطاب الاشهاري بالمغرب، استراتيجية التواصل، منشورات القلم المغربي دار القرويين، الدار البيضاء، ط1 ،2017، ص 56، 60.

- ماريان يورغنسن، لويز فيليبس، تحليل الخطاب، النظرية والمنهج، ترجمة شوقي بوعناني، هيئة البحرين،2019، ص 13.

- حكيم سلمان السلطاني، القراءة الحداثية للنص القرآني في ضوء تحليل الخطاب، دار كنوز المعرفة، عمان،2018، ص 137.

- نعيمة سعدية، التحليل السيميائي والخطاب، الأردن، عالم الكتاب الحديث، 2016، ص 4.

-

محمود عكاشة، لغة الخطاب السياسي، دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الاتصال، دار النشر للجامعات، مصر، 2005، ص 45.